政治の流れは、時に誰も予想しなかった一瞬の揺らぎで変わります。いま国会で焦点となっている「議員定数削減」も、その一つです。地味な制度改革に見えますが、水面下では各党の生存戦略がぶつかり合い、議席の行方を左右しかねない駆け引きが続いています。

AIによる最新のシミュレーションでは、この定数削減が公明党の離脱を引き金に、野党連合の結束を促し、自民党内の一部に造反の火種を生む可能性があることが浮かび上がりました。わずか数票の動きが、政権の座を揺るがす――そんな“数字が語る逆転劇”が、静かに現実味を帯び始めています。

🤔定数削減が突きつけた現実

議員定数削減は、比例代表枠を減らすことで小政党の議席を圧縮する改革です。これが最も痛手となるのは、公明党、共産党、社民党、れいわ新選組、そして比例比率の高い国民民主党です。仮に衆議院の比例議席が176から126に減った場合、全政党の比例獲得議席は単純計算で3分の2に減少します。

与党側の自民・維新がこの改革を押し進めれば、これらの党は存続の危機を感じざるを得ません。結果として「改革賛成・反対」という枠を超え、「生存を懸けた結束」が生まれるのです。まさに“共通の敵”が野党を一つにまとめる構図といえます。

😟公明党の離脱と背後の圧力

公明党は自民党との連立を一方的に離脱しました。公式には「政治とカネ」をめぐる問題が理由とされていますが、支持母体や外部の組織からの圧力が背景にあるとの見方もあります。協議の過程では、意思決定を短期間で迫るような要求が行われたとされ、拙速な進行に違和感を抱いた議員も少なくありません。

常識的な政策協議とは言いがたい状況で、なぜこのような行動に至ったのか、多くの関係者が首をかしげています。議席構成の面では、公明党は24議席のうち比例が20と依存度が高く、小選挙区は4にとどまります。比例枠が削減されれば、単純計算で約7議席の減少が見込まれ、さらに連立解消による比例得票率の低下まで踏まえると、影響は一段と大きくなります。

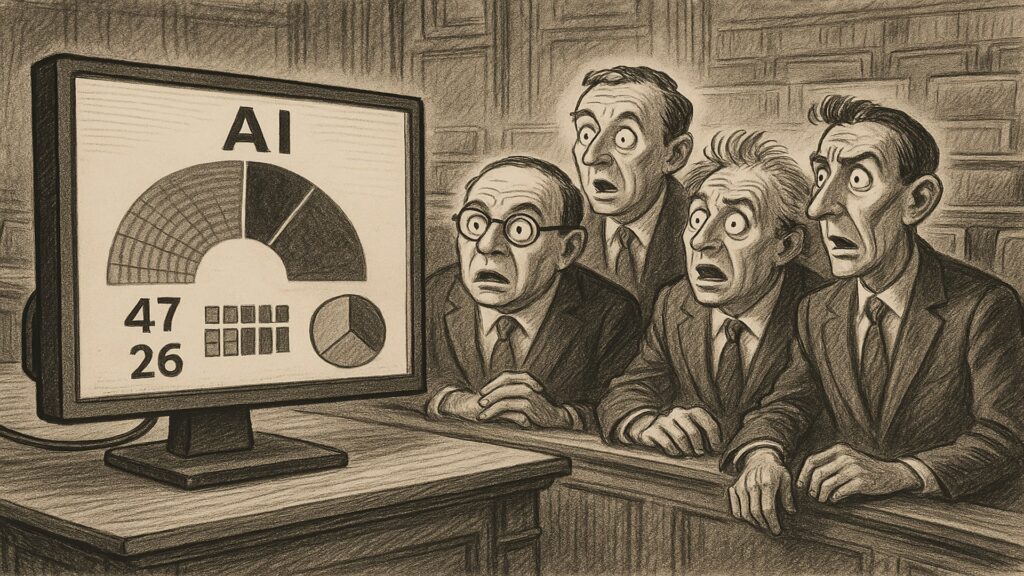

😳AIシミュレーションが示す数式

前提となる議席構成は次のとおりです。

- 自民党:191議席

- 維新の会:38議席(自民と連立)

- 公明党:24議席

- 立憲民主党:148議席

- 共産党:8議席

- 社民党:1議席

- れいわ新選組:3議席

- 国民民主党:28議席

- 無所属:24議席(すべて無効票と仮定)

衆議院465議席のうち、過半数は233議席です。第1回投票で過半数を得られなければ、上位2名による決選投票で単純多数決となります。

自民・維新の連立は229票が確定しています。野党側は立憲・共産・社民・れいわで160票です。ここに公明が加わると184票、さらに国民が加わると212票となります。ここで、自民党や維新からわずか数名の造反が起きれば、結果は大きく変わります。

😵造反9票の重み

AIの計算によると、立憲・共産・社民・れいわ・公明・国民が協調した場合、212票となり、自民・維新の229票に接近します。この状態で自民党または維新からわずか9人の造反が出れば、決選投票で逆転が可能になります。しかも白票や欠席が数名出れば、逆転条件はさらに緩みます。

派閥間の微妙な亀裂や、倫理法案をめぐる不満、選挙区調整への不安——これらが火種になれば、9人程度の離反は決して非現実的ではありません。特に維新が一枚岩とは言い切れず、無効票を投じる可能性も否定できません。自民党の大阪府連から白票が出る可能性もあるでしょう。

🤯全党が乗れる“調整型リーダー”とは

この局面で、AIが最も現実的と判断した候補が斎藤鉄夫氏です。斎藤氏は公明党代表でありながら、穏健で中立的な政策姿勢を保っており、立憲や国民にも受け入れられやすい人物です。自民にとっても「敵ではない穏健派」として映ります。

共産・社民・れいわなどの左派勢力も、比例削減への反発を軸に一時的な協調が可能です。国民民主は公明との協調を表明しており、共闘に大きな抵抗はありません。つまり、斎藤氏であれば全勢力が“反自民改革”という一点で投票行動を共有できるのです。この“妥協の一点突破”こそが、AIが導き出した盲点です。

😳自民党内の火種

高市総裁のもとで進む改革路線には、党内でも賛否が分かれています。なかには中国との関係が深い議員や、公明党との長年の協力関係を重んじる議員もおり、26年に及ぶ連立の歴史が人脈や信頼関係を複雑にしています。もちろん、政策上の対立が明確になれば党紀違反として処分される可能性もありますが、離反した議員を公明党や他党が受け入れる余地もあるとみられます。地方組織からは比例削減が「自らの基盤を削る」との懸念も強く、党内の不安要因となっています。

AI分析では、造反リスクを抱える議員は20〜30名規模に達する可能性があると推計しています。実際に投票行動に移すのはその一部にとどまるとしても、9票という閾値を超える可能性は十分にあります。

😴まとめ:“数の論理”が示す静かな結論

AIの試算は、偶然ではなく緻密な計算に基づく仮説です。自民・維新による改革路線が続く限り、比例削減は避けがたく、小政党の結束は一層強まりやすくなります。公明が連立を離脱したことで、野党は“生存のための協調”に向かい、わずかな造反でも議席の力学が変化する可能性が高まりました。公明党の斎藤代表を推すことは、対立の緩衝材となり得る現実的な選択肢といえます。

昨年の自民党総裁選で石破茂氏が首相に選ばれた際も、反高市という一点で派閥や勢力が一時的に結束しました。その構図が再び首班指名の場で再現される可能性は否定できません。

政治は理屈よりも“数”で動きます。いまの議席配列のもとでは、公明・国民が歩調を合わせ、自民か維新から9票の離反が起これば、政権の逆転が現実となる――これが本稿の核心です。

皆さんは、この仮説をあり得ないと一蹴できますか?