今宵の話題は、2025年9月5日に署名された「日米関税合意」。9月5日、赤澤大臣がワシントンでラトニック米商務長官と投資に関する覚書に署名し、9月10日頃にその詳細が公表されました。SNSでは「日本の外交的勝利」だとか「不平等条約の再来」だとか、賛否が行き交っています。皆さんは、このざわめきの向こう側に何を見ますか? 数字に疲れたら、少し肩の力を抜いて耳だけを傾けてください。こちらも、どこかに肩入れするでもなく、淡々と、でも時に問いかけを添えながら、ゆっくりとみていきましょう。

😵 合意文書に載ったもの、載らないもの

公表文書をなぞると、柱は大きく二つ。関税の取り扱いと対米投資の枠組みです。関税は自動車・部品を含め15%で固定、既存税率が15%以上の品目には追加をかけない整理。投資は総額5,500億ドル(約80兆円)。ただ、文書に書かれたことと現場でどう運ぶかは別問題。自動車は象徴的です。27.5%から15%での着地は減ったように見えます。しかし、為替やサプライチェーンの再配置コストが積み上がれば、15%でも十分に重い。価格転嫁はどこまで許されるか、ディーラーの在庫圧力はどうか。皆さんなら、販売現場の心理にどこまで織り込みますか? 「台数を落としてもマージンを守る」のか、「薄利でもシェアを死守する」のか。数字の裏には、いつも難しい選択が横たわります。

😷 半導体・医薬品・航空・コメ輸入・民間航空機

半導体や医薬品は、国際競争力とサプライチェーンの安全保障が絡む分野。最恵国待遇(MFN)で他国より不利にならないよう配慮され、航空機・部品は免税の扱いが明記されました。米国産コメの輸入拡大、民間航空機の発注——見出しは派手ですが、多くは既存計画やミニマムアクセス枠内での運用です。表向きの“増”が、実務では「予定を前倒し・束ねて掲示」に見える場面もある。JAの現場では価格や需給の微妙な揺れに神経をとがらせ、航空各社も購入予定の規模とのこと。

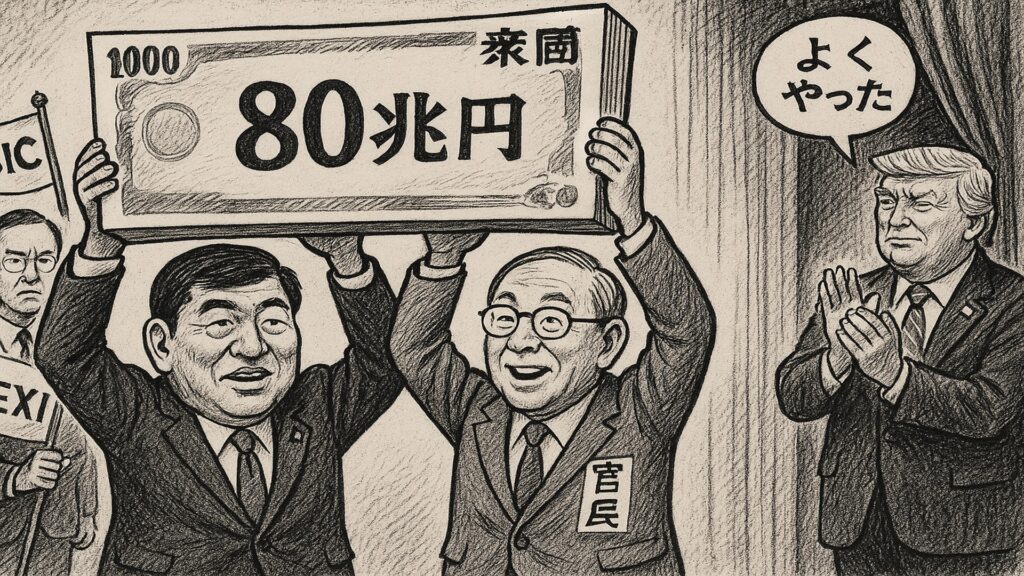

😴 80兆円の原資:民間投資、政策金融が主体

「80兆円」という大きな数字、ズシリと来ますよね。ただ、その中身は民間投資・政策金融・既存予算の“寄せ集め”でもあります。すなわち、新規の国費をドンと積み増すというより、既に走っている投資の線を引き直したもので、当初の話から大きく様相が変わっています。日本企業の対米投資は、過去数年を見れば十分に厚みがあります。自動車の電動化、半導体の再立地、エネルギー・データセンターの拡充などなど、案件は尽きません。政策金融の役割は、民間が踏み出しにくい一歩を後押しすること。JBICの融資やNEXIの保険が対米投資を支援する部分で使われます。あなたは、どの程度の公的関与なら健全だと思いますか?

🤪 税収増の読み:関税は「財源」になるのか

15%を広くかければ、米国の関税収入は確かに増えます。ですが、その一部は価格上昇として消費者に跳ね返る。家計は輸入品の高止まりを受け止め、企業は仕入れと販売の狭間で苦心する。トータルの景気影響は、関税収入の増減だけでは語れません。財源なのか、見えにくい税なのか。ここは、皆さんそれぞれの生活実感と重ねて考えてみてください。関税で輸入額が減れば、見かけの赤字は縮みます。一方で、現地生産が増えれば、配当・利子・無形資産使用料といった“裏のフロー”が動き、国際収支の別の項目が膨らむ。表は良くても裏で相殺、なんてこと、国際経済では珍しくありません。数字は縮むが、体感は変わらない——そんな未来、あり得ると思いませんか?

😍 「一律15%」シナリオの行方と日本の競争力

EU、日本と15%で揃え、他地域も10〜20%の帯に収めていく——そんなシナリオは“落としどころ”として現実味があります。均一は分かりやすい一方で、USMCAのような例外や、地政学の事情で中国だけ別建て、も充分にあり得る。もしも“抜け道のある15%”になったら? 数字は同じでも、競争条件はまるで違うものになります。日本はEUと同条件なら、従来の強みを活かしやすい。ケースA:他国が5%以下の優遇を得る……日本の相対劣位。価格勝負を避け、付加価値とアフターサービスで守る局面。

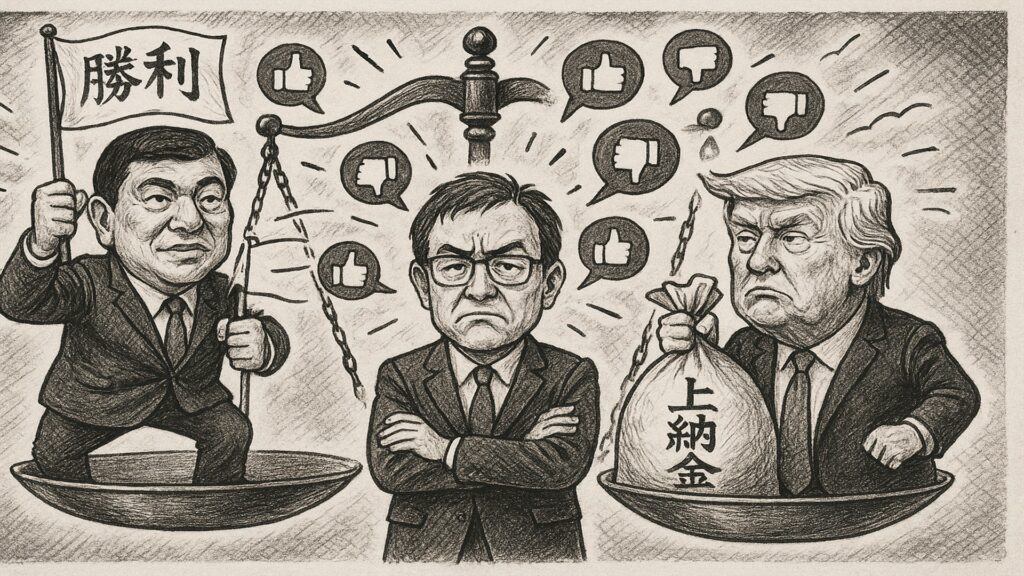

😍 揺れた評価?勝利か、上納金か、そのあいだか

SNSでは、「15%に抑えたのは外交の勝利」とする声もあれば、「実質的な上納金だ」と疑う声も。どちらの見方にも、根拠と情が混ざっています。大事なのは、誰の立場から見ているかを自覚すること。輸出企業の目線、農家の目線、消費者の目線、財政の目線。投資プロジェクトの選定や監督は、合同委員会が担います。ここで問われるのは、透明性と説明責任。どの案件が、どんな基準で採択されたのか。どのくらいの雇用や外部効果が見込まれるのか。「歴史的合意」「国益の確保」などと——立派な言葉の下で、生活者の体感が追いつかないことは珍しくありません。15%は決して軽くありません。この先の経済がどうなるのか?中小企業にはジワジワと響いてくることでしょう。

😭 勝利か、上納か、その二択を越えて

日米関税合意は、25%案という“壁”を15%に引き下げ、80兆円の投資を「既存計画を束ねる」形で示した——そんな読み解き方ができます。ただ、この“安堵感”はトランプ劇場に感覚を麻痺させられていないか、少し立ち止まって確かめたいところです。もともと米乗用車の基本関税は2.5%ですから、15%は実質的な引き上げであり、対米投資の見える化やミニマムアクセス枠の活用、民間航空機・防衛装備の発注なども、既定路線の前倒し・束ね直しという側面があるのは事実です。それでも「よかった」と受け止めがちなムードがあるなら、そこに交渉術の演出効果が混ざっていないか——そう問い直すのは健全でしょう。政権は成果を強調し、担当閣僚も胸を張る。それ自体は自然ですが、私たちは“手の内の演出”に乗せられていないかを冷静に点検したい。別の前提や別の政権なら、10%など別の着地もあり得たのか——この仮説検証は残しておく価値がある世に思えます。