国会議員を「減らすべき」という声は、選挙のたびに聞かれます。自民党と維新の連立議論の中でも、「定数削減」が条件に挙がっています。確かに国民感情として“身を切る改革”は理解できます。

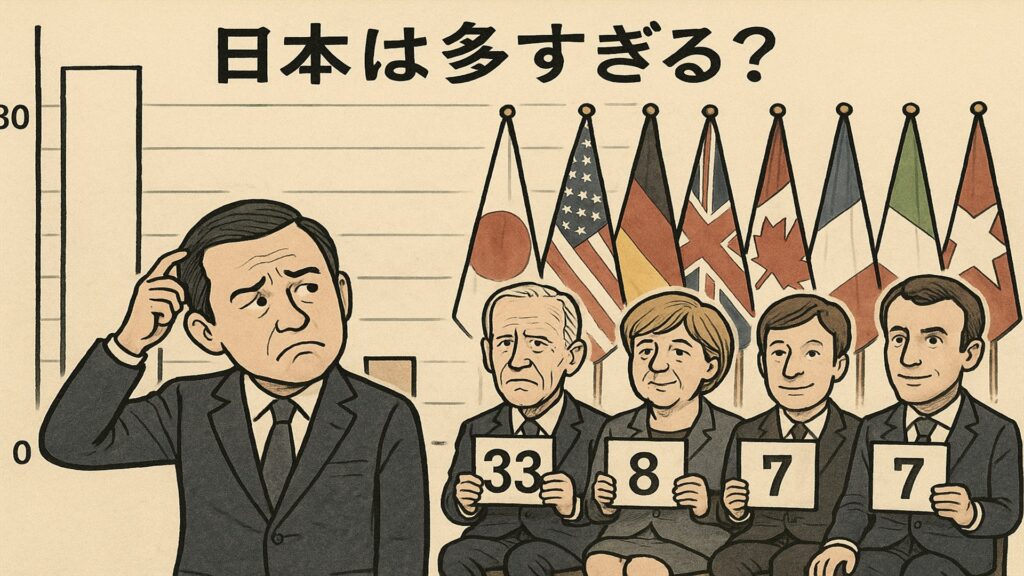

しかし、本当に今の日本にとって議員数は「多すぎる」のでしょうか?むしろ世界各国と比較すれば、日本の議員は足りないくらいなのでは?

そう思う方もいるのではないでしょうか。今回は、G7主要国との比較をもとに、国会議員や地方議員の人数、報酬、人口やGDPとの比率など、客観的なデータからその最適解を探っていきます。

😁G7の国会議員数、日本は本当に多いのか?

まずは、国会議員の人数に注目してみましょう。日本の国会議員は、衆議院465人、参議院248人で、合計713人です。G7の中では中位程度で、イギリス(約1,450人)やフランス(925人)より少なく、アメリカ(535人)やカナダ(448人)よりは多めです。単純な数だけで「多い」とは言い切れません。

また、人口比で見ると、日本は1人の議員が担当する国民の数が大きく、衆議院だけでも約26万5000人を1人で代表している計算です。ドイツやフランス、イギリスでは10万〜15万人ほどが平均で、日本は2倍以上の負担ということになります。みなさんは、この数字をどう感じますか?

😍人口とGDPあたりの議員数、日本は少数精鋭?

次に、人口やGDPといった“規模”に対する議員数の比較をしてみましょう。人口1人あたり、あるいはGDP1兆ドルあたりにどれだけの国会議員がいるのかを算出すると、日本は他のG7諸国と比べて少ない側に属しています。

GDPあたりでは、日本の議員密度はG7でも下位。たとえばイギリスはGDP3兆ドルに対して1,450人の国会議員で、1兆ドルあたり483人。一方日本はGDP5兆ドルに対し713人で、同143人。つまり、経済規模に対して「代表する政治家が少ない」国なのです。これは“効率的”と言えるのか、それとも“手薄”と言うべきか、意見が分かれるところかもしれませんね。

🤪地方議員は多すぎ?国会議員とのバランス

「政治家の数が多い」という印象の背景には、地方議員の数が影響しています。日本には都道府県・市区町村議会を合わせて約3万2千人の地方議員が存在し、国会議員の45倍以上です。しかしこれは世界的に見て突出しているわけではありません。

例えばドイツでは人口100万人あたり約2,500人の地方議員、スイスでは7,500人以上という例も。日本は100万人あたり約256人ほどと、かなり控えめな数字です。国会議員ばかりでなく、地方議員の存在も含めて、国全体の政治構造に即した適正な人数を見直すべきでしょう。

🤔議員定数削減で得られるもの、失うもの

議員削減により経費削減は可能とされ、1人あたり年間約2億円、70人減で140億円が節約できますが、国家予算115兆円の中では約0.01%に過ぎず、財政的な影響は限定的です。一方で、定数削減によって地域代表の偏り、少数意見の排除、政策議論の幅の狭まりといった弊害が生じる恐れがあります。

特に日本では議員の兼務が多く、専門性の確保や深い政策審議が困難になっている現実があります。議員数をある程度確保することで、委員会の役割分担が進み、幅広い分野に対応できる体制の整備が期待されます。「数より質」が重要とされますが、質の高い政策形成を行うためには、一定の“数”もまた不可欠です。したがって、単なる定数削減よりも、議会全体の機能性と代表性をどう確保するかが本質的な議論となるべきでしょう。

😷諸外国の制度改革、日本と何が違う?

近年、イタリアでは国民投票によって議員数を945人から600人へ大幅に削減する改革が行われました。しかし、削減後も日本よりも人口当たりの議員数、いわゆる「代表密度」は依然として高い水準にあります。

一方で、ドイツやフランスでは、制度的に必要であれば議員数を増やす柔軟な対応が行われてきました。アメリカでは議員数が100年以上据え置かれており、その結果、1人の議員が担う国民数が非常に多く、現代の課題に対応しきれないといった機能不全も指摘されています。

こうした各国の状況を踏まえると、日本の議会改革は単なる定数の調整ではなく、機能を最大限に引き出すための制度設計が重要だと言えるでしょう。そのためには議員数だけでなく、政策スタッフの充実や議会運営の質、透明性の確保など、包括的な見直しが求められます。

🤑政治家は儲かるのか?

G7各国の議員報酬を比較すると、日本は基本給が比較的低めである一方、非課税手当の割合が高く、結果的に総報酬ではG7上位に位置します。アメリカは巨額の手当があり、実質的には世界最高水準の待遇とされています。イタリアは税制優遇により購買力平価(PPP)で最も高い水準にあります。

2025年時点では、カナダ、イギリス、ドイツでインフレを反映した報酬微増(2~5%)、フランスとイタリアではほぼ横ばいです。日本の平均議員報酬は約1,590万円(USD換算)で中位に位置しますが、非課税経費が総額の30~50%を占めるなど、透明性が課題とされています。

欧州諸国は基本給中心の構造で透明性が高い一方、選挙区事務所運営などの負担は大きく、制度の違いも比較の難しさに影響します。GDPや人口、インフレ状況、選挙制度の違いも要素となり単純比較は困難ですが、総額で見れば日本の待遇は国際的に見ても高いと言えます。

😟まとめ:最適解は「数」より「仕組み」にあり

G7各国と比較しても、日本の国会議員数は決して“多すぎる”とは言えず、むしろ規模のわりには控えめとも言えます。財政効果を狙った定数削減も、実際にはインパクトは小さく、抜本的な改革とは言えないのが実情です。そこで注目されるのが、報酬や手当の見直し。

たとえば、批判中心で実効性のある提案に乏しい議員の報酬を半額にする案も、冗談のようで意外と納得されるかもしれません。「与党を目指す気概が出るかも?」なんて、つい皮肉のひとつも言いたくなりますが、国民感情的には理解を得やすいポイントでしょう。

国会議員は減らすべきか、それとも今のままか?それとも増やすべきか?正解は一つに絞れませんが、議員は国民の血税によって報酬を得ていることを肝に銘じ、選挙で選ばれた責任に応える働きをしてほしいものです。