宮城県知事選(2025年10月26日)の結果が出ました。現職の村井嘉浩氏(自民党系)が6選を果たし、無所属で参政党と政策覚書を交わした和田政宗氏は僅差で敗れました。投票率は46.5%と過去最低でした。現職の勝利という結果でしたが、その裏では「保守分裂」という新たな課題が浮き彫りになりました。では、なぜ保守の足並みは乱れたのでしょうか。

🤔神谷代表の「ガッカリ」発言が残した違和感

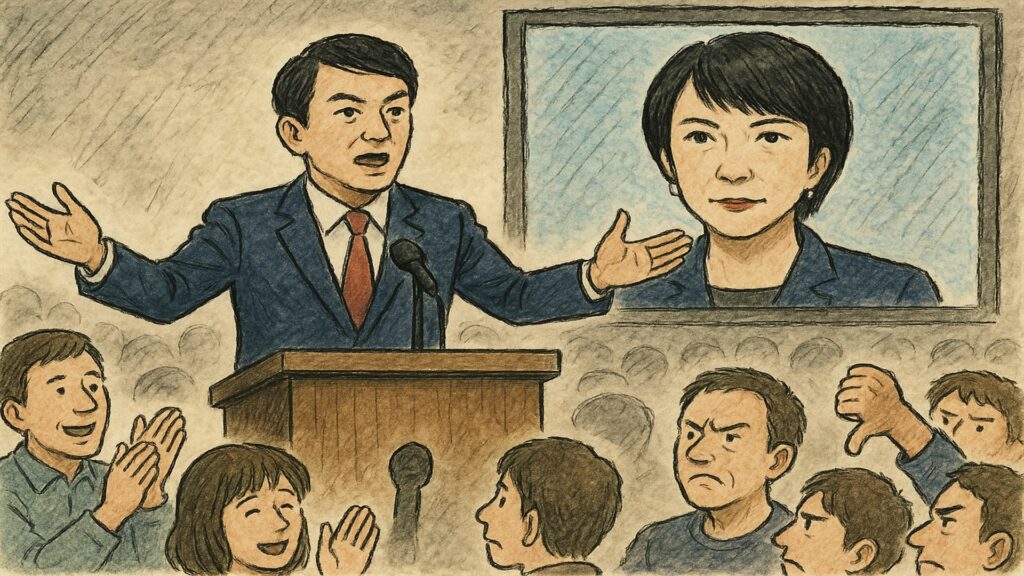

選挙終盤、参政党の神谷宗幣代表が高市早苗総理の所信表明を受けて「ちょっとガッカリした」と語りました。この一言は多くの保守層に波紋を広げました。特に、高市総理を支持する若年層やネット保守層からは、「なぜ今、同じ方向を向くはずの相手を批判するのか」という戸惑いの声もありました。神谷代表は参政党の独自性や対自民の立場を示したかったのかもしれませんが、発言のタイミングが悪く、結果的に大きな誤算となった印象です。

😟参政党が抱える“連携と独立”のジレンマ

神谷代表の真意は「自民党の保守化が不十分である」という問題意識だったとみられます。しかし、和田政宗氏が保守票を取り込みたい局面での発言は、結果的に「反自民」「反高市」という印象を与えてしまいました。保守票が分かれることで、参政党支持者の一部も動揺し、投票率の低下につながった可能性があります。選挙後の分析では、若年層の関心は高かったものの、投票行動には結びつかなかった点が指摘されています。

😵「保守分裂」という誤算

和田政宗氏は、もともと安倍晋三氏や青山繁晴氏に近い保守政治家でした。参政党の支援を受けることで、保守層の連携が期待されましたが、結果として「分裂」の印象が強く残りました。村井嘉浩氏の安定感と自民党の組織力に対抗するには、保守層の結束が不可欠でしたが、神谷代表の発言がその流れを弱めたように見えます。現職の6選という結果は、分裂の代償だったのかもしれません。

😴首班指名の時点で見えた分岐点

思い返せば、首班指名選挙の段階で参政党が高市総理支持を明確にしていれば、今回のような混乱は避けられたかもしれません。参政党の政策と高市政権の方向性には共通点も多く、「首班指名には協力する。その代わり、日本人ファーストを進めてほしい」と伝えていれば、より広い支持を得られた可能性があります。高市政権を批判していては他の野党との差が出ません。衆議院で3票しか持たない参政党ですが、タイミング次第では維新との連携を通じて影響力を持てたかもしれません。そうなれば、高市総理と神谷代表の関係もまったく違ったものになっていたでしょう。

😷高市政権が示す“現実を動かす保守”

今回の選挙は、単なる地方選ではなく、保守陣営全体の力関係を映す鏡となりました。高市政権は国政レベルで明確な保守路線を打ち出しており、その影響力は地方にも及んでいます。この数日の政治の動きを見れば、「現実を動かせる保守」は高市総理の側であり、参政党は理念をどう実行力に変えるかが問われていると感じます。分裂ではなく協調をどう描けるかが、今後の生き残りの鍵となりそうです。

😫ガッカリの先にある課題

神谷代表の「ガッカリ」発言に失望した人も多かったかもしれません。しかし、それも保守再編の過程で避けて通れない一場面だったとも言えます。分裂の中でも、最終的に信頼を得るのは「結果を出す保守」です。保守であることだけで議席が取れるわけではありません。参政党が今後どのように信頼を回復し、高市総理とどう向き合うのかが注目されます。

🥱まとめ:これからの参政党

宮城県知事選の結果は、これからの参政党の行方を占う象徴的な出来事でした。国民が求めているのは、保守かリベラルかではなく、安全で安定した日常が続くことです。理念や立場の違いを超え、安心して暮らせる社会を築くことこそが本来の政治の使命ではないでしょうか。皆さんは、この選挙結果をどう受け止めますか?