はじめに、政治は時に、政策の数字よりも、人の感情が風向きを決めることがあります。初の女性総理が現実味を帯びた今、支持と期待のざわめきの陰で、どこか刺すような批判のトーンが響いているようにも聞こえます。とりわけ女性の側からの厳しい言葉が目立つ、という指摘は本当でしょうか。

公明党の連立離脱という大きな出来事をきっかけに、支持母体の女性部や女性コメンテーターの反応が「声高」に映るのはなぜか。ここでは、決めつけを避けつつ、温度のある雑談調で一緒にほどいてみませんか。あなたは、どう感じていますか?

😂 連立離脱直後、女性部の声

公明党の連立離脱表明は、コミュニティの感情回路を一気に開きました。とりわけ女性部の反応は、報道とSNS上の観測で「すっきりした」「胸を張れる」といった語彙が突出。機関紙の紙面や学会の女性部関係者の談話は、長年の「政治とカネ」への不満、歴史観・安保観の溝、自民からの“軽視”感の三層を同時に示し、離脱を“英断”として受け止める空気を後押ししました。同じ不満が今までもあったのに、なぜ今回は“声量”が違って聞こえるのでしょうか。

要因では三つ。ひとつは、女性総裁となった高市氏の保守色が際立ち、学会の理念と距離が開いたこと。次に、女性リーダーに「共感的であってほしい」とする期待が裏切られたこと。そして、就任直後の対応が後回しに見えたことです。これらが重なり、「女として期待していたのに」という感情を刺激し、声量を一気に高めたと推測できます。

😵 期待と失望!女性部の声が大きくなった理由

たとえば、女性リーダーに「平和・福祉・共感」を自然と求めてしまう心理。期待が高いぶん、現実の政策がタカ派寄りに映れば、ギャップ圧が生まれます。この圧は、同性のほうが強く感じやすいのかもしれません。「女同士だからわかってくれるはず」という近さが、かえって痛みを増幅させる。

結果として、「なぜその人事?」「なぜその優先順位?」という疑問が、共感の言語ではなく“怒りの言語”で語られる。「嫉妬」という言葉は、わかりやすくて強い。けれど、その一言に詰め込みすぎると、当事者の積み重ねや政治的な論点が見えなくなります。

女性議員・コメンテーターの発信を眺めると、たしかに感情の温度は高い。一方で、中身は「政治とカネ」「歴史観」「同盟・安全保障」「外国人政策」と、実に具体的です。つまり、“刺すトーン”の背景には、価値観の不一致という硬い芯がある。そこに「女性リーダーへの期待」という柔らかい皮膜がかぶさり、触れると痛い——そんな二層構造に見えるのです。みなさんは、感情と論点のどちらに重心を置いて読みますか?

😷 女性コメンテーターの強いトーン

立憲民主党の辻元清美議員は「女性総理を期待したのに旧態依然の自民党そのもの」「女として残念」と述べ、高市早苗総裁の靖国参拝を時代錯誤と批判しました。共産党の田村智子議員は朝日新聞で「女性の視点が欠如している」「女なのに強硬すぎる」とコメント。どちらも政策批判に加え、「女性なのに」「女として」という言葉を用い、期待が裏切られた感情を前面に出しています。

AERA dot.の浜田敬子氏も「女性リーダーとしての感性が欠如」「女性票を失う」と論じ、報道ステーションでは匿名の女性コメンテーターが「女として共感できない」「麻生氏のような旧体質を重用するのは理解不能」と発言しました。

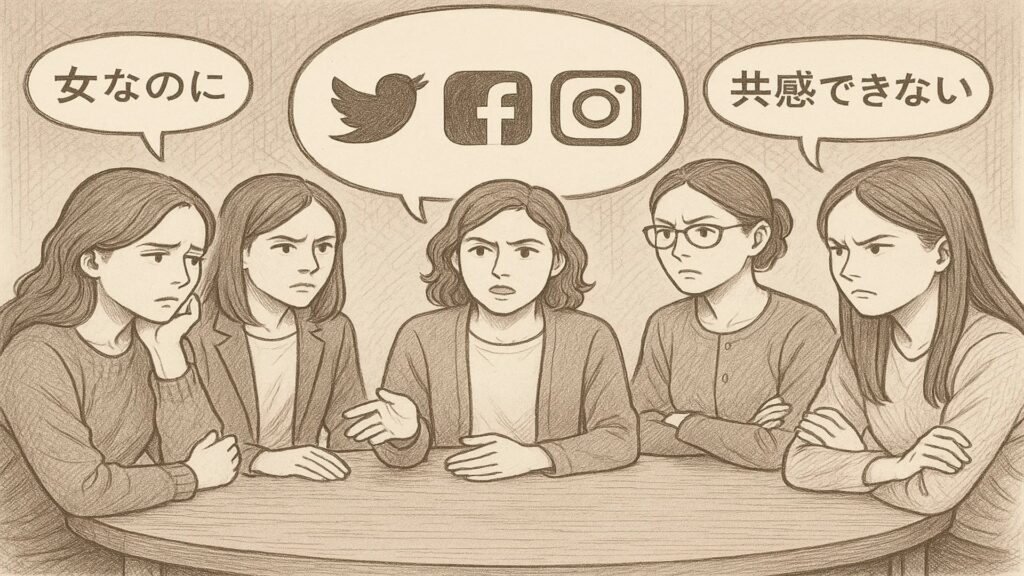

SNS上でも、「女なのに男以上に硬直的」「女性なのに共感がない」といった投稿が多数見られ、が「女性としての期待を裏切った」と指摘。総じて、批判の根底には“女性総理なら共感的であるべき”という固定観念があり、それが裏切られた失望感が感情の温度を上げているようです。

😟 「女なら言える」現象は本当にあるのか

「男には言いにくいが、女同士なら言える。」そんな空気感は、家庭や職場でもふっと顔を出しますよね。学会の女性部は、地域の草の根活動を担う中核です。共感を手がかりに動くネットワークは、いざ「不満共有」の回路が開くと、拡散のスピードが一気に上がる。では、それは“嫉妬”なのでしょうか。あるいは“期待の裏返し”でしょうか。

女性総理に投影された「わたしたちの代弁者像」が、保守的・実務的な現実政治の顔つきと擦れたとき、失望は怒りに変わることがあります。たとえば、SNSでは「女なのに男以上に強硬だ」「女性の声が届かない」といった投稿が見られ、現場の声として共感と失望が入り混じっています。ここを「嫉妬」と名指しすれば単純ですが、もう半歩だけ踏みとどまって、感情の層の厚みを見たいところです。

😵 もし、あの順番が逆だったら?反応は変わるのか?

仮に、就任直後の面会や人事の“順番”が少し違っていたら・・・たとえば、公明党への丁寧な挨拶や、対話の写真が先に広がっていたとしたらどうでしょう。あるいは、保守色の強い人事のなかに、対話派の象徴となる一人を“最初から”据えていたら、怒りの温度は数度下がった可能性はゼロではありません。とはいえ、たらればを語るより、構造的な背景を見た方が正確です。

なぜなら、反発の核心は“順番”より“価値観の断層”にありました。日本の立て直しを掲げる高市早苗総裁の方向性そのものに、学会女性部の信条との違いが横たわっていたからです。つまり、順番を変えても火種の性質は変わらない。今回は女性総裁という象徴性がその違いを強調し、声を一段と大きくした。それが事実の積み上げから見えてくる現象ではないでしょうか。

🤪 女性からの批判は、なぜ男性より“熱”を帯びるのか

職場でもSNSでも、女性の批評がときに鋭く、濃い感情を伴うのは珍しくありません。関係志向のコミュニケーションが強いからこそ、期待が裏切られた瞬間の反動も大きい。政治に置き換えると、「女性だから共感的であってほしい」という願いが裏切られたと感じたとき、批判は“規範違反”への指摘に近くなります。「女性なのに、なぜ硬直的なのか」という言い回しは、その象徴。

ここで気をつけたいのは、女性であること自体が評価軸になってしまう危うさです。性別に価値観を代入すると、誰が首相でも失望が生じる構造になりますよね。さて、私たちは何を軸に評価するべきでしょう。

😍 まとめ:「女性部ブチギレ」は“嫉妬”だけでは読めない

公明党の連立離脱をめぐっては、さまざまな見方が語られています。背後の中国との関係などが話題に上がっていますが、一つの可能性として、女性部の声も考えられます。長年、女性部は選挙を陰で支える重要な役割を担ってきたはずです。その努力が報われていない、自民党の支援への不満、あるいは十分に評価されていないと感じる声が、以前からあったのかもしれません。

今回、高市総裁という女性リーダーの誕生が、その感情に影響を与えた可能性があります。「同じ女性として共感してほしかった」といった思いが、表面化したのかもしれません。内部の詳細は分かりませんが、女性のコミュニティは結束力と発信力も強くあります。宗教組織という特性上、外部からは見えにくく、不満も言いにくい部分もあるかと思われますが、

もし仮に女性部会から「選挙の手伝いはしない」などと言われたら、議員の方々も困ってしまいますよね。それくらい大きな存在であるということです。私も皆さんも“連立離脱”されないよう日々心がけたいですね。