公明党が離脱し、自民党は衆院で単独過半数を失いました。そこへ浮上したのが「維新・国民との新連立」構想――しかし、それは救いの手か、それとも新たな足かせか。大阪を中心に維新の勢力は強まり、公明との関係は悪化の一途。関西全体が政治の“震源地”になりつつあります。

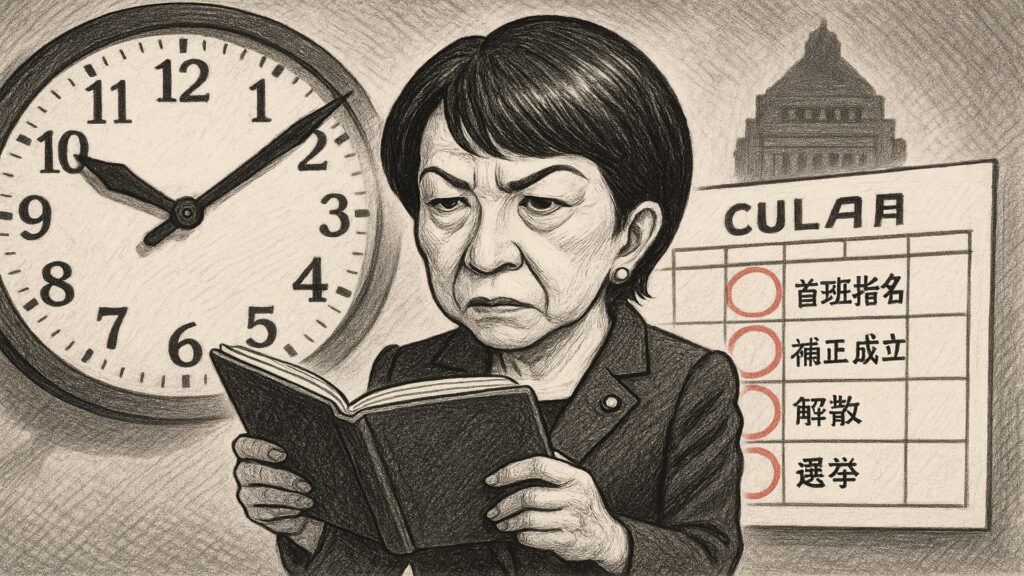

高市早苗新総裁はこの荒波をどう乗り切るのか? 焦点は、連立か、それとも解散か。10月21日の首相指名を前に、舞台裏では静かな駆け引きが始まっています。果たして高市政権は“延命”か“再起”か――次の一手がすべてを左右します。

🤔数字で俯瞰する現在地(衆参の議席算術)

衆議院の総議席は465、過半数は233です。公明党離脱後の自民は191、日本維新の会は41、国民民主党は7前後とされます。自民+維新で232と、理論上は“あと1”が必要な水準。参議院は総数248で過半数125、自民108+維新23=131ですから、こちらは過半数超を確保可能と見られます。

まず衆院の過半数確保が最大の関門であり、首班指名の一票の重みが際立ちます。だからこそ、最小限の合意で“最初のハードル”を越える設計が現実解になりやすいのです。過半数の算術と政治的コスト、みなさんならどちらを重視しますか?

😟大阪・関西の“地雷原”――選挙区調整が最難所

新連立を拙速にまとめると、大阪を中心とする選挙区調整が一気に表面化します。大阪は小選挙区19のうち維新の存在感が極めて強く、自民は惨敗を続けています。さらに、公明党は関西で強固な基盤を持ち、維新の「副首都構想」には否定的。

ここで“ガッチリ連立”を組めば、自民・維新・公明の三つ巴が立ち上がり、保守票の分散や地域感情の反発が拡大しかねません。大阪だけの話ではなく、兵庫・京都・奈良へも波及する“面”の問題です。高市早苗総裁(奈良2区)の地盤事情も無関係ではありません。今、結論を急ぐ合理性は本当にあるでしょうか。

😴まずは首班指名を通す――最小限合意の意味

10月21日の臨時国会での首相指名は、政権の“初期安定試験”です。ここを乗り切るための合意は、必ずしも包括連立である必要はありません。維新・国民とは「首班指名に限った協力」で一致し、政策の具体化は補正予算に委ねることが賢明でしょう。

衆院で過半数に届かないリスクを、個別協力や会派横断の協定で補い、まずは内閣発足の正統性を確保します。合意の射程を最小化する代わりに、スピードとフレキシビリティを最大化するという考え方です。拙速な包括連立で生じる反発や離反を回避できる利点は小さくありません。

😵補正予算に“成果”を仕込む――維新・国民への見返り設計

首班の次は、補正予算での「成果化」です。維新には副首都構想の制度設計・特区関連の着手を、国民民主には「年収の壁」対策やガソリン税(暫定税率)などの論点を、財政規律と折り合う範囲で部分実装します。ポイントは“工程表+着手費+期限”の三点セット化。

やれること、今すぐは無理なこと、来年度当初で再審することを線引きして合意文書に落とす。財務当局や与党内の規律派に配慮しつつ、協力政党が支持者へ説明可能な「最低限の戦果」を確保する。この実務的着地が、短期の安定に直結します。みなさんなら、どの項目を優先しますか?

😫補正成立→速攻解散――“民意で再設計”の利点

補正を通したら、速やかに解散・総選挙へ。選挙で最新の民意を可視化し、その議席配分を前提に、改めて恒久枠組み(連立/閣外協力)を設計する。この順番の利点は二つあります。第一に、「選挙前の密室取引」という批判を回避できること。

第二に、大阪・関西の選挙区問題を“民意の裏付け”とセットで交渉できることです。結果次第では自民が単独回復の可能性もあれば、維新・国民が増勢して交渉力を高める展開もあり得ます。いずれにせよ、選後に配分と役割をクリアに決める方が、国会運営は長期的に安定しやすいでしょう。

😥政権運営のタイムライン――現実的スケジュールを読む

ここから先の政治日程を俯瞰すると、シナリオは次のようになります。10月21日に臨時国会が召集され、同日中に首班指名選挙が実施。高市総裁が首相に指名されると、速やかに内閣発足と所信表明演説が行われ、続いて補正予算の策定が本格化します。

10月下旬に国会提出、11月上旬には成立し、解散することで年内の総選挙に間に合います。これが理想的なスケジュールです。短期集中で政策成果を示すことで、選挙戦は自民だけでなく維新、国民も成果をアピールできます。トランプ大統領の来日も重なり、追い風の中で選挙を行うチャンスはそう多くありません。

このスケジュールを逃せば、政治空白が長引き、信任されていない首相という印象が強まり、党内やメディアのバッシングが止むことはないでしょう。スピード感こそが安定の鍵となるでしょう。みなさんは、このテンポをどう評価しますか?

😁 まとめ:段階的アプローチこそ「安定」と「正統性」の両立

結論として、今は“ガッチリ連立”よりも、首班指名の限定協力→補正で成果の一部可視化→解散で民意確定→選後に恒久枠組みを再設計という段階的アプローチが、最も現実的です。大阪・関西の複雑な地形、公明との関係、財政規律という三つ巴を、一気に解くのはほぼ不可能。ならば、最初の関門を最小限合意で超え、補正での実利を示し、最終判断は選挙後の議席と民意に委ねることで、安定と正統性を両立させることができるでしょう。

昨年の選挙前までは、自民党は247議席を保持しており、石破政権から高市政権への移行によって、保守層や地方組織の支持が回復する可能性もあります。まずは選挙で国民の判断を仰ぎ、その結果を踏まえて連立構想を練り直すことが、より健全で、民意に裏打ちされた国会運営への近道と言えるでしょう。みなさんなら、どの順番で、どこに譲り、どこを守りますか?