2025年秋、高市早苗総理が「コメの増産は止める」と発言したニュースは、多くの国民に驚きを与えました。物価高が続くなか、主食であるコメの生産を増やさないという判断は、一見すると理解しづらいものです。

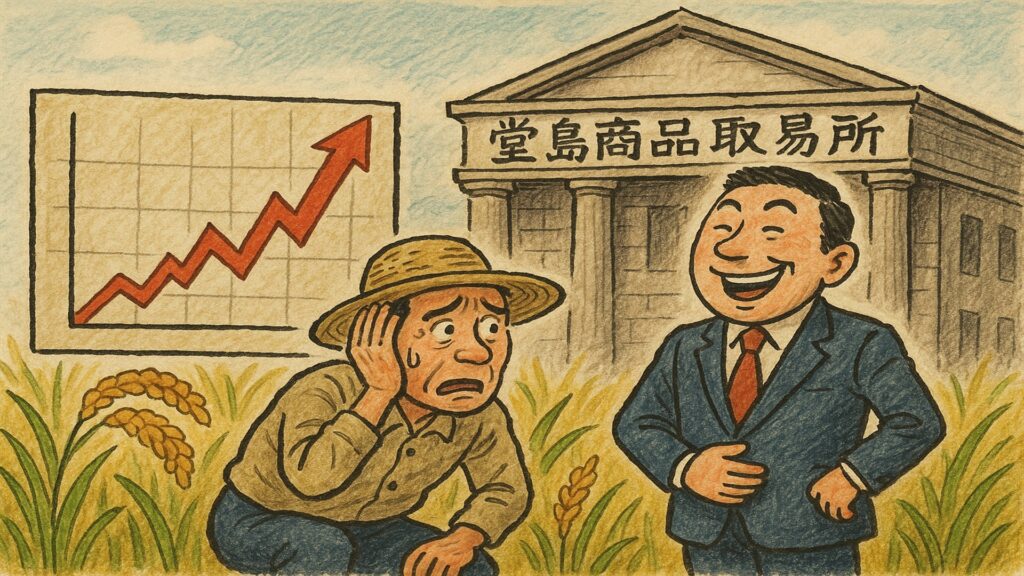

しかし、円安やインフレ、インバウンド需要の増加といった要因を考慮しても、わずか1年で価格が2倍近くに跳ね上がるのは不自然です。気候不順や流通の遅れといった一時的な要因だけではなく、背景にはメディアではあまり報じられない「堂島商品取引所」の存在があります。

コメが金融商品の一つとして取引されるようになったことで、実需と投機が複雑に交錯し始めたのです。高市総理の“増産停止”発言は、その相場構造を見据えた現実的な判断だったのかもしれません。さあ、詳しく見ていきましょう。

😁 価格が上がったのはなぜか

2024年夏以降、コメの価格は急激に上昇しました。60kgあたり約1万円だった価格が、数か月で2万円を超える水準に達したのです。円安、肥料代の高騰、猛暑による収穫減など複数の要因が重なりましたが、それだけでは説明がつきません。要因の一つとされるのが、2024年8月に大阪堂島商品取引所で再開されたコメ先物市場です。

取引開始直後から現物価格を+2000円の高値がつき、わずかな資金で取引できる高レバレッジの仕組みが投資マネーを呼び込みました。こうした“期待相場”が現物価格にも波及し、流通業者の売り渋りや農家への直接買い付けが相次ぎ、値上がりが加速。政府の対応が遅れた結果、価格高騰が定着する形となりました。

🤔 堂島コメ指数――金融市場が動かした相場

堂島コメ指数は、わずかな取引量でも市場全体の価格指標として影響を及ぼします。実際のコメ流通よりも、先物市場の「予想」が価格形成を主導する傾向が強まったのです。最大50倍という高いレバレッジ設定により、少額の資金でも大きな取引が可能となり、投機資金が一気に流入。結果として、実需を超えた価格上昇が発生しました。

当時、維新の吉村洋文大阪府知事は備蓄米の放出を提案しましたが、坂本哲志農水大臣(当時)は見送り。仮に口先介入でも実施していれば、一定の抑制効果はあったかもしれませんが、結果的に“思惑が先行する相場”が定着したと言えます。現在のコメ価格を見れば、当時の政策判断の遅れが影響したことは明らかです。

😟 高市総理が「増産を止めた」理由

そのような状況の中で、高市総理が打ち出したのが「増産の見直し」でした。石破前政権が掲げていた増産方針を転換し、2026年産の主食用米の生産量を前年比約5万トン減の670万トンとする方針に変更。これは単なる“減産”ではなく、投機相場に対するブレーキでもあります。

増産によって在庫が急増すれば、投機筋が一斉に売り抜けて価格が暴落するリスクがあり、農家が大打撃を受ける可能性があります。高市総理は「余って値下がりしたら困る」という発言を通じて、暴落を未然に防ぐ狙いを明確にしました。

😴 投機と規制――レバレッジ50倍のリスク

問題の根底には、堂島市場のレバレッジ50倍という極端な仕様があります。10万円の証拠金で500万円分の取引が可能となる仕組みは、まさに“金融ゲーム”そのものです。高市政権は金融庁と農水省に対し、投機規制と市場監視の強化を検討するよう指示しました。

レバレッジを10倍程度に引き下げれば、小口投資家の過剰な取引は減り、価格の安定化が期待されます。過去には原油市場でも同様の措置によって価格が落ち着いた事例があり、市場の自由と安定の両立を模索する動きが進んでいます。

😥 維新・SBIの関与でメディアは沈黙

大阪維新の会は、大阪を「国際金融都市」にする構想の一環として堂島取引所の株式会社化を後押しし、SBIホールディングスは同取引所に出資する主要株主となりました。2024年8月13日には堂島商品取引所で「堂島コメ平均指数」の取扱いが始まり、コメが最大レバレッジ50倍の投機商品として市場に登場。この仕組みが価格高騰の一因になったとされています。

また、SBIがフジ・メディア・ホールディングスの大株主であるため、報道各社が両者を強く批判しづらいという“構造的沈黙”が生まれているとの見方もあります。米価高騰の起点が堂島市場であり、その背後にSBIが関与している構図を、主要メディアはほとんど報じていません。

😠 米価のソフトランディング

現在、一般的な家庭向けの5kgの米は4,000円前後。これを3,000円台に戻すには、堂島取引所のレバレッジ規制や証拠金の見直し、備蓄米の放出、輸入枠の調整、そして消費量カーブ(年1〜2%減)に合わせた生産目標の修正が必要です。

急激な増産は暴落を招き、過度な減産は高止まりを招くため、高市政権の方針はその中間を取る「現実的な中庸策」と言えます。投機熱を冷まし、実需に即した価格水準を取り戻すには、時間をかけた段階的な調整が不可欠です。

🤪 まとめ――農業政策から“金融政策”の視点へ

今回の「コメ増産停止」は、単なる農業政策ではなく、金融市場の安定化を意識した対応でした。堂島市場での投機拡大は農家と消費者の双方に影響を及ぼすため、高市政権は“農政”と“金融”をつなぐ慎重な政策判断を下したといえます。

一方で、SBIホールディングスがフジ・メディア・ホールディングスの主要株主であることから、メディアがSBIを強く批判しにくい構造も存在します。投機の影響や価格形成の実態を深掘りしない報道姿勢は、市場の歪みを見えにくくしているのです。SBIの北尾吉孝氏はフジ中居問題で既存メディアを痛烈に批判していましたが、今回の件では逆にメディアがSBIを守っているようにも見えます。

価格安定には投機の抑制と段階的な調整が不可欠であり、家計をお米券で支えながら穏やかに市場を冷却する“ソフトランディング”が現実的な解決策と言えるでしょう。