「給料が上がれば生活が楽になる。」誰しもが願う素朴な夢ですが、その実現は簡単ではありません。今回の総裁選で小泉候補が掲げた「5年で平均賃金を100万円増やす」という公約は、多くの人の耳を引きました。

けれども、よく考えてみるとどうでしょう?これまで石破政権のもとで実質賃金が伸びていない現実を見れば、その路線を単に引き継ぐだけで本当に実現できるのか、心配になる方も多いのではないでしょうか。

数字は整っていても、現場の息遣いが聞こえてこない、そんな印象も拭えません。さて、この“卓上の理論”ともいえる目標は、果たして実現可能なのでしょうか。ご一緒に考えてみましょう。

😂 公約の骨子と“卓上の理論”

小泉候補の提示するロジックはシンプルです。「実質賃金が年1%伸び、物価が年2%上がれば、名目賃金は3%上昇する。」この数式を5年間続ければ、平均賃金はおよそ100万円増える。たしかに計算上は美しい式です。しかし、式の上で成立することと、実際の社会で持続することは別の話です。

日本の過去を振り返ってみましょう。高度成長期を除けば、名目賃金が3%ずつ何年も続けて上がることは滅多にありません。しかも、近年は実質賃金がマイナス基調にあるのですから、「前提の実質+1%」そのものが未達のままです。

式の成立には「賃金」「物価」「生産性」「価格転嫁」という四つの歯車が噛み合う必要があります。ひとつでも欠ければ、机上の理論は現場で崩れてしまうのです。さて、このバランスを誰がどのように取るのでしょうか。

😁 現状:石破政権下で実質賃金は上がっていない

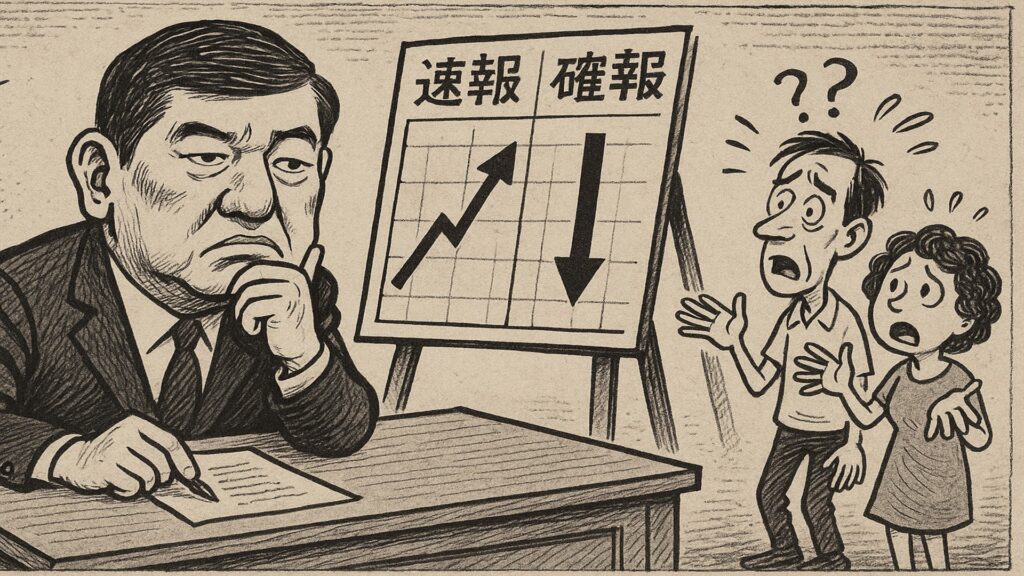

数字を追ってみると、石破政権下での実質賃金はほとんど改善が見られません。名目では一見プラスに見えても、物価に吸収されてしまい、最終的にはマイナスへ修正されることが続いています。7月の速報値で一瞬「プラス」と報じられたものが、確報では「マイナス」へと改定される、そんな場面もありました。

この現実を引き継いで「名目+3%×5年」を実現するのは、正直なところかなり難しいのではないでしょうか。公約は「石破内閣の目標を継承する」と語られますが、追加の実行策が見えないままでは、数字だけが独り歩きしてしまいます。

生産性をどう上げるのか、中小企業が価格転嫁できる環境をどう作るのか。これらが語られない限り、「100万円増」という響きの良さに留まる恐れがあるのです。みなさんはどう感じますか?

😍 中小企業が上がらないと“多数派”は上がらない

給料を支払うのは企業。そして日本の雇用の大半を担っているのは中小企業です。大企業と比べると、中小では2~3割の賃金格差が常態化しています。大企業は海外展開や価格転嫁で利益を確保できますが、中小は原材料高や為替変動を自ら吸収しがち。そのため、名目で3%の賃上げを続ける余力が限られてしまいます。

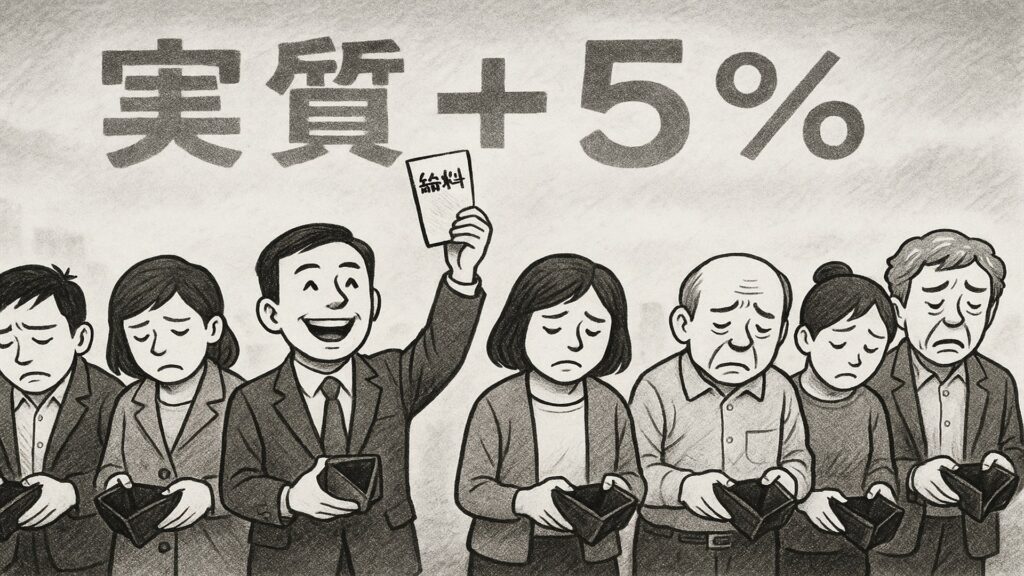

もし政策が大企業に偏って効果を発揮した場合、どうなるでしょうか。大企業の高所得層は確かに伸びるでしょう。しかし、多数派である中小企業の従業員は置き去りになり、格差は広がります。

消費の中心を担う層の購買力が伸びなければ、経済全体の成長にもつながりません。つまり「国民の賃金を上げる」と言うならば、中小企業の粗利率を改善しなければならないのです。みなさんならどんな方法が効果的だと思いますか?

🤪 生活実感:過去10年の“上がった人”は少数派

調査によれば、過去10年で「給料が上がった」と答えた人は半分弱。その中で「5%未満」の上昇にとどまった人が約8割を占めています。つまり、実質的に生活が改善したと感じられる人は2割程度しかいないという現実があります。

名目の数字はプラスでも、インフレが進んでいれば実感は伴いません。財布の中身が軽くなる感覚を、多くの人が共有しているのではないでしょうか。もし「5年で100万円増」を掲げるのであれば、この生活実感を変えるような中身が必要です。

数字だけが走って、実際の暮らしが置いてきぼりになることほど、国民にとって虚しいものはありません。みなさんはこの数字を聞いて希望を感じますか?それとも遠い話だと感じますか?

🤔 なぜ“机上の3%成長”は現場で折れるのか

数字上の3%成長は、なぜ現場で続かないのでしょうか。その理由はいくつもあります。まず、物価上昇が賃上げを上回る局面が続けば、実質は下がってしまいます。さらに、大企業と中小企業では価格転嫁の力が非対称で、中小は不利な立場に立たされます。生産性の伸び悩みも問題です。賃上げの「財源」がなければ、続けられるはずがありません。

加えて、円安や関税、海外経済の減速といった外的要因も賃金を直撃します。そして統計のタイムラグ。速報では期待を持たせても、確報で下方修正されることが珍しくありません。つまり、統計上の仮定は整っていても、現場の収益構造がついてこない、それが「机上の3%」が折れる理由なのです。

😴 財務省ロジックへの所見

「物価2%+実質1%=名目3%」という式は、政策文書にはとても便利です。整然としていて、説明もしやすい。しかし、直近の実績を前にすると、どこか現場の声が抜け落ちているように見えてしまいます。

実質賃金がマイナス続き、確報で下振れ、そして中小企業が価格転嫁に苦しむ、これらを無視して語られる目標は、現場不在の“前提ドリブン”と言わざるを得ません。率直に言えば、この式だけで「5年+100万円」が実現すると思うのは、楽観的すぎるでしょう。

数字の整合性と現実の持続性、その二つを混同してはいけません。式が合っているからといって、現場が動くわけではないのです。ここに気づけるかどうかが、政治の力量を試す場面なのかもしれません。

😵 まとめ:追加政策なしでは実現困難

小泉候補の掲げる「5年で平均賃金+100万円」。その響きは希望に満ちています。しかし、現状の石破路線をそのまま継承するだけでは、実現は困難と言わざるを得ません。実質賃金は上がらず、名目+3%を5年続けるための具体的な政策も示されていません。

このままでは大企業と高所得層の伸びに偏り、格差の拡大が進む可能性が高いでしょう。「式は合っているが、現場は動かない」。そのギャップを埋める設計こそが求められています。もしも本当に“100万円増”を実現したいのなら、数字だけでなく現場を変える政策が必要なのです。

さて、みなさんはどう思いますか?この公約に未来を託せるでしょうか。それとも、もう少し現実的な道筋を描くべきだと考えますか?