テレビ報道を眺めていると、かつてのように激しい物言いで政治家を叩く「毒舌系コメンテーター」は少し影を潜めつつあります。代わりに増えてきたのは、丁寧な言葉遣いで淡々と分析する“インテリ系コメンテーター”。

しかし、その語り口をよく聞いてみると、内容そのものは毒舌時代と大きく変わらず、むしろより巧妙に「否定的印象」を積み上げるスタイルが主流になっているように思えます。最近では、青山和弘氏がその象徴的存在として注目されています。みなさんは、この変化をどう感じますか?

😁静かなバッシングとは何か?

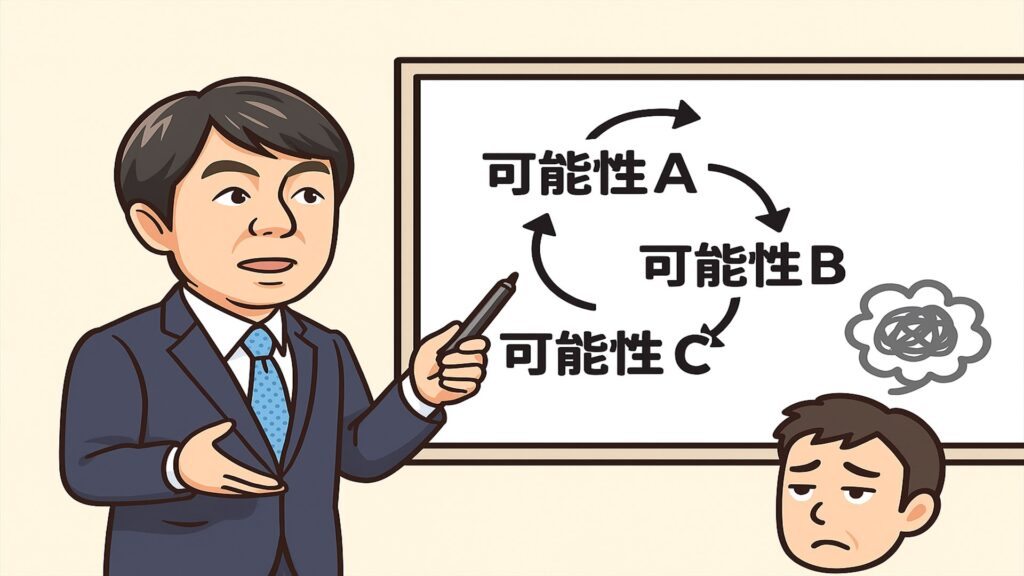

静かなバッシングとは、露骨な批判ではなく、丁寧な語り口や専門的な分析を装いながら、特定の政治家に対してネガティブな印象を徐々に積み重ねる報道姿勢を指します。たとえば「可能性」「リスク」「懸念」といった言葉を多用し、直接的否定は避けながらも、最終的には政治家を危うい存在として印象付けます。

これが続くことで、視聴者は「批判と気づかないまま否定的イメージだけが蓄積していく」構図になるのです。こうした変化、みなさんも感じたことはありませんか?

😍毒舌からインテリ系への時代変化

かつてのテレビ番組では、田原総一朗氏や大物司会者が激しい言葉で政治家を批判する場面が目立ちました。しかし近年、放送倫理やSNS時代の炎上リスクへの配慮から、露骨なバッシングは敬遠される傾向にあります。

その代わり、落ち着いた解説者が“客観的な分析”として批判を展開するスタイルが増えたのです。内容は同じでも表現を変えることで、番組全体が中立的に見えるというわけです。この変化、みなさんならどう判断しますか?

🤪丁寧な解説の裏に潜む否定の積み重ね

インテリ系のコメンテーターは、ストレートな批判は避けながらも、発言内容に“否定の積み重ね”を忍ばせる特徴があります。「〜の可能性があります」「〜は避けられないでしょう」「〜はリスクを伴います」というように、断定を避けることで印象操作の疑いを回避しながら、実質的にはネガティブな評価を強調します。

視聴者は反論しにくい反面、批判内容だけはしっかりと心に残るのです。このスタイル、気づかないうちに誘導されそうだと思いませんか?

🤔青山和弘氏という象徴的存在

元日本テレビ政治部記者の青山和弘氏は、まさにこの“静かなバッシング”の代表格と言えるでしょう。語り口は穏やかで、丁寧な説明を心がけています。しかし、その多くは特定の政治家の「リスク」や「弱点」に焦点を当てるもので、視聴者に不安を植え付ける構成が目立ちます。

毒舌が直接攻撃なら、青山氏のスタイルは無表情のまま小さな傷を積み重ねる針のようなもの。結果として、見る側の印象は確実に揺さぶられていきます。みなさんは、この“中立に見える批判”をどう受け取りますか?

😴青山氏が番組で重宝される理由

青山氏のスタイルは単体では物足りないものの、番組全体として見ると非常に使い勝手が良い存在です。毒舌コメンテーターや芸人が強めの一言を放つと、青山氏が淡々と「背景説明」を加えることで番組のバランスが取れ、炎上リスクが下がります。

つまり、番組構成の潤滑油として機能しているのです。強い意見を発する人と青山氏の組み合わせで番組が成立している、と感じる方も多いのではないでしょうか?

😷結論を言わないことで生まれる“モヤモヤ構造”

青山氏の語りには、結論を明確に示さないという特徴があります。「〜の可能性がありますね」で話が途切れてしまうため、その後に別の出演者が強めの表現でスッキリとまとめる流れが多く見られます。この「結論を他者に委ねる構造」が、静かなバッシングを巧妙に成立させているとも言えるでしょう。一見中立に見えるのに、全体としては否定的空気が濃くなる。これが、報道における“静かな誘導”になっているように感じませんか?

😵まとめ:静かな否定を繰り返す効果

毒舌系コメンテーターが直接的に批判する時代は終わりつつあり、今は“静かなバッシング”が主流になりつつあります。その象徴が青山和弘氏です。語り口は冷静で中立に見えますが、実際には丁寧に積み重ねられた否定的表現が、特定の政治家のイメージを徐々に揺さぶっていく仕組みになっているように感じます。

番組側もその効果を理解し、毒舌役が何を言っても否定するような流れとなり、視聴者の印象をコントロールする構造を作り上げているように見えます。報道を見る際は、言葉のトーンよりも“構造そのもの”を意識してみると、見え方が変わってくるかもしれませんね。皆さんは、何度も繰り返される否定的な表現に違和感を感じることはありませんか?