今回のテーマは、石破茂首相とドナルド・トランプ大統領の関係についてです。2025年に短命政権で終わった石破内閣。その背景には国内要因も多々ありましたが、国際的な視点から見ると、米国との距離感も無視できないように思えます。

安倍晋三元首相が「シンゾー」と呼ばれ、個人的な信頼を武器に日米関係を築いたのに対し、石破氏にはそのような親密さは見られませんでした。さて、その差が一体どこにあったのか。為替や経済への影響も含めて、静かに振り返っていきましょう。

😂トランプ氏の反応に見える距離感

石破首相の退陣に際し、トランプ大統領は「驚いた。彼を知っていたし、好きだった。素敵な人だ」と語ったと言われています。しかし、その発言に「石破」という名前は出てこず、「彼」や「PM」といった代名詞にとどまりました。どうでしょう、ここに微妙な距離感を感じませんか?

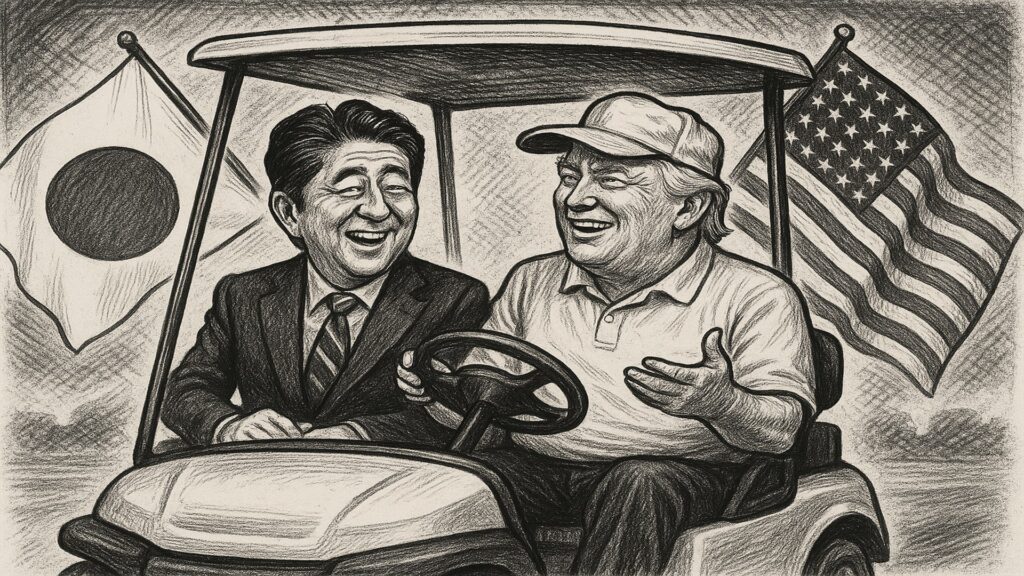

一方で、安倍氏の時代には「シンゾー!」と親しげに呼びかける姿が印象的でした。名前を呼ぶというのは、思っている以上に強いメッセージです。トランプ氏にとって、安倍氏は「多くの首脳のひとり」ではなく「シンゾー」という特別な存在でした。この違いが、日米関係の厚みを分けたのかもしれませんね。

🤔 英語力か、それとも人間性か

石破氏の英語力については、国内メディアでもしばしば取り上げられました。「流暢に会話できるわけではない」と言われ、実際には通訳を介することが多かったようです。では、それが関係構築の障害になったのでしょうか?

しかし考えてみると、習近平氏やプーチン氏との会談も通訳を通して行われていますよね。必ずしも言語の壁が決定的な障害になるとは限りません。むしろ大事なのは「どうアプローチするか」。安倍氏がニューヨークに駆け付け、ゴルフ外交で距離を縮めた姿勢と比べると、「なめられてたまるか」などと発言しながら、トップ対談を避けていた石破氏は、なかなか同じ余裕を見せることができなかったのではないでしょうか。

皆さんならどう思いますか?外交は言葉よりも、人間性やタイミングがものを言うのではないでしょうか。

😴 外交機会の不足がもたらした影響

具体的な外交の場を振り返ってみましょう。石破政権では、トランプ氏との直接の交流は限られていました。

- 安倍昭恵氏による就任直前の面会は延期。

- G7サミットで異例のトランプ対談も歩み寄れず。

- 関税交渉は閣僚級にとどまり、トップ会談から逃げる。

結果として、自動車などにかかる追加関税は15%に達しました。為替市場もこれに反応し、円高方向へと揺れ動いた局面もありました。安倍政権がトップ同士の信頼で回避した問題を、石破政権は避けられなかったとも言えます。

もしこの時、石破氏がトランプ氏とゴルフ場で歩きながら関税交渉をしていたら…結果は変わっていたのでしょうか。そう想像すると、歴史の偶然性を感じますね。

😷 石破政権の短命と日米関係

もちろん、石破政権が短命に終わった最大の理由は国内政治にあります。党内基盤の弱さ、選挙での連敗、世論の揺れ…。ただし、日米関係の成果不足が間接的に影響した可能性も否定できません。外交の成果が国内支持を補強することはよくある話です。

安倍氏の「シンゾー外交」がその典型でした。もし石破氏が「シゲル!」と呼ばれるような親密さを築けていたら…。関税交渉も別の展開を見せ、政権の求心力も高まっていたかもしれません。歴史に「もしも」はありませんが、外交における首脳同士の関係性の重みを改めて感じさせるエピソードです。

😫 次のリーダーへの問いかけ

石破首相の外交での失敗の経験は、次の日本のリーダーにとって大きな教訓になりそうです。強烈な個性を持つ相手とどう向き合うか。ゴルフやディナーを通じてでも、時にはお世辞を交えてでも、信頼を築くことは決して軽視できません。

為替や貿易に直結するからこそ、個人的な関係が経済を左右するのです。では、これからの日本の首相はどうするべきでしょうか。英語力を磨く?それとも、人間関係を築くための度胸を優先する?皆さんならどう考えますか?

😥 シンゾー外交の成果

石破首相とトランプ大統領の関係は、安倍晋三氏のような「シンゾー外交」とは対照的に、親密さを欠いたまま終わりました。英語力や外交機会の制約もありましたが、根本的には積極性とアプローチの違いが影響したと言えるでしょう。為替市場はこうした首脳間の関係に敏感に反応します。

だからこそ、次のリーダーには柔軟さと行動力が求められます。外交は人間同士の信頼関係の積み重ね。シンプルですが、それが経済や相場にまで響いてくるのです。さて、みなさん。次の首相が「シンゾー」のように呼ばれる関係を築けるのか、それともまた距離感のある「PM」で終わるのか…。その答えは、これからの政治の中に見えてくるのでしょう。