なぜ3回の選挙で惨敗した石破政権の支持率がこんなに高いのでしょうか?世論調査の結果がおかしい、操作されているのでは?などと感じている人もいるでしょう。ですが、テレビや新聞を日常的に見ている高齢層にとっては、違和感が少ないのかもしれません。このギャップを一緒に考えてみませんか。

高齢層が見ている景色と、現役世代が見ている景色は確かに違います。世論調査は若者から高齢者まで幅広く行われていると言われますが、回答率は40%を超えることもあるそうです。本当にそんなに答えている人がいるのでしょうか。知らない番号から電話がかかってきて『世論調査です』と告げられたら、あなたは協力しますか? “物差しの違い”が世論調査にどう反映されているのか――その背景をゆったりと見ていきましょう。

😂核心の問い:露出か公約か

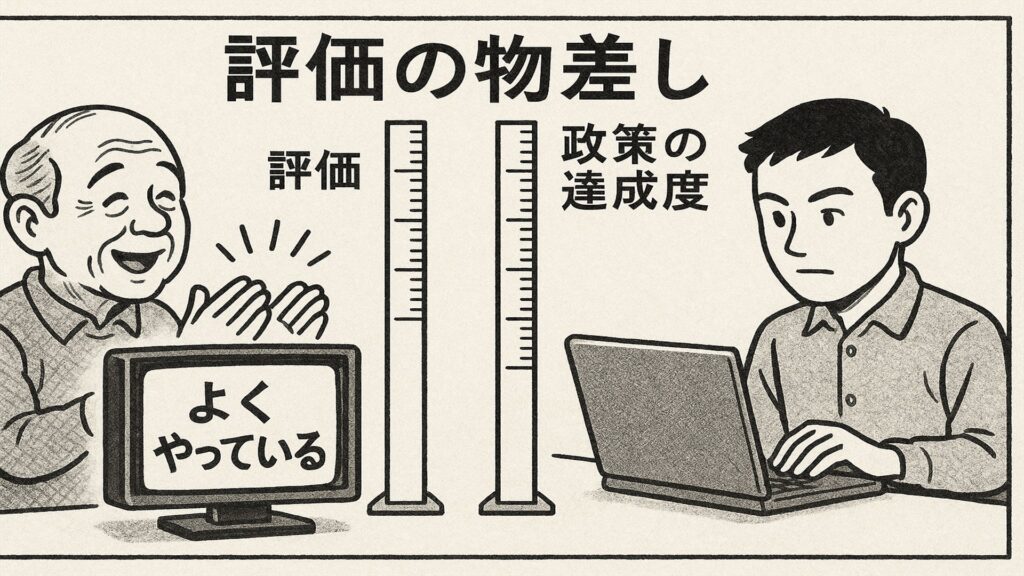

結論はシンプルです。高齢層=露出ベースの評価、現役・デジタル世代=実績ベースの評価。

テレビ・新聞を主情報源とする層では、出演頻度や疲れた表情などの“努力のサイン”が、そのまま「よくやっている」へ変換されやすい。一方、現役・デジタル世代は、公約の達成度や指標(KPI)、一次データで政治家を採点する傾向が強い。

この“物差しの違い”が、世論調査の差として表れているのではないか――そんな仮説です。

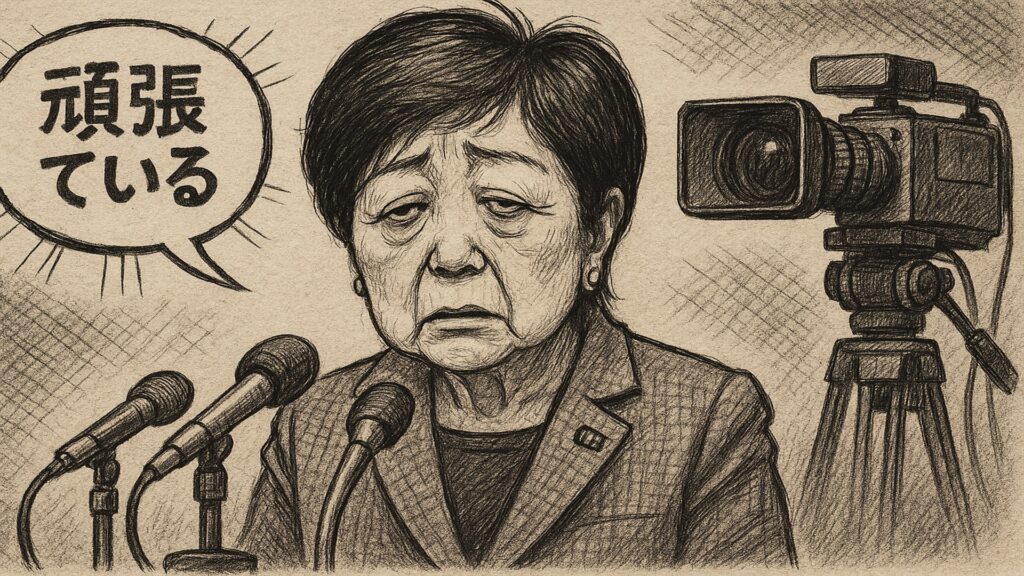

背景には昭和型の職場文化があります。「遅くまで残る=頑張っている」。政治報道でも、夜の官邸の灯り、分厚い資料、記者会見の連打……こうした“努力の記号”が並べば、内容の検算を待たず合格点を与えたくなる。これは自然な心理です。

ただ、評価は本来“結果=公約の履行”。あなたは、どちらの物差しを手に取りますか?

😁小池都知事の教訓:公開討論を避けても、露出で勝てる?

小池百合子都知事の選挙戦略は、露出設計の典型例でした。公開討論を極力避けつつ「公務優先」で画面への登場機会を確保し、疲労感のあるカットが繰り返し流れる――その積み重ねが“頑張っている”という印象を定着させ、賛否はあっても支持の芯を保った。石破内閣の現在の見え方も、この延長線上に置いて理解できるでしょう。

一方、スタートアップやデジタル産業に馴染む世代は“実績主義”。政治家は「公約を実行したか」で採点する――いつまでに何をどこまで達成したのか、数値と期限で点検し、変更があれば理由と代替策を明示したか。努力は尊い、しかし評価は結果。

だからこそ映像の温度を一段下げ、KPI・達成度・一次資料に光を当てる。この“物差しの違い”こそが、世論調査に表れる世代差の源ではないでしょうか。

😵世論調査の方法論と世代差

世論調査の数値は、調査方法で変わります。固定・携帯への電話調査は高齢者の回答が多く、テレビ・新聞の影響が強く出やすい。オンライン調査は若年・現役層が中心で、実績主義の評価が強まる。同じ政権でも、年齢構成とメディア習慣が違えば支持率は変動します。数値を見る際は、調査方式と母集団の偏りを必ず確認しましょう。世代ごとの受け止めも異なります。

若年層(昭和未経験)は“がんばり評価”に馴染みが薄く、勤怠より成果・時間よりアウトカムで判断しがち。中年層(昭和・平成の両世代を経験)は、両方の物差しを使い分けやすい。高齢層は長年の価値観が強く、評価軸の更新が進みにくい。だからこそ、世代間で評価軸を言い換えて共有することが重要です。

🤪関税交渉の失敗が報じられたらどうなるか

実務面の課題は関税交渉の評価です。本来、自動車の関税は2.5%でしたが、トランプ政権で一律+10%が追加され、さらに2025年8月から+15%が上乗せされました。結果として現在は合計27.5%となっています。報道では「15%に減った」と表現されることもありますが、実態は新たに+15%が追加され、負担が大きく増えているということです。

9月5日の大統領令により、内容が修正されましたが、現実的に大統領令の内容が誤って出される可能性は極めて低く、石破首相の「なめられてたまるか」という発言が対外的な受け止めに影響を与えた可能性があるのかもしれません。

さらに、米国主導の大規模投資(約80兆円)のコミットも加わり、日本側の負担感が強い構図です。それにもかかわらず、これらの点は限定的にしか報じられていません。大手企業の減収・下方修正の動きも十分に可視化されていない。こうした実害と交渉の停滞を中立に検証・報道すれば、世論調査の結果がきく変わると思いませんか?

😥小泉進次郎から見える世代間のギャップ

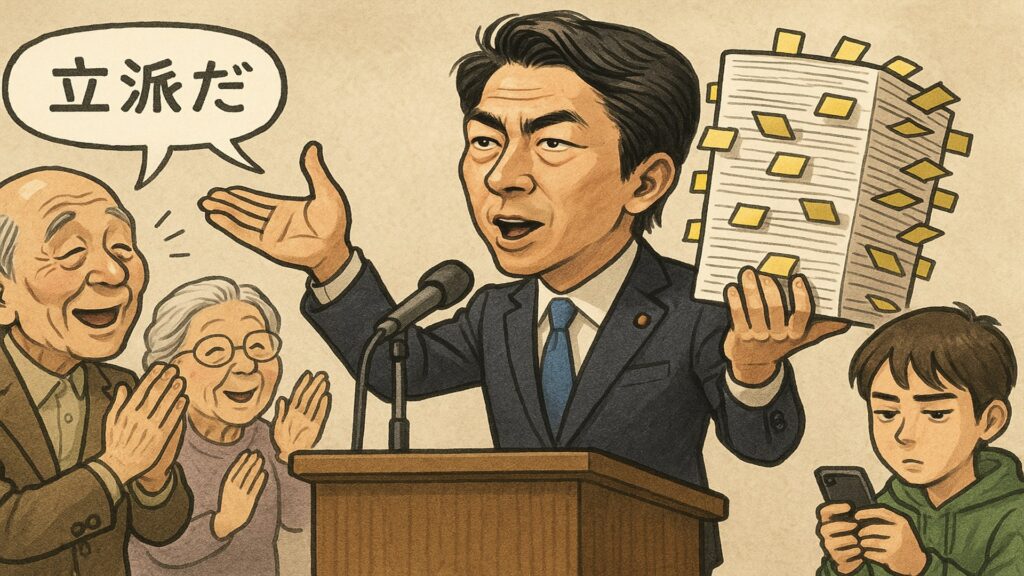

高齢者と接する機会がある方なら、テレビや新聞の報道をそのまま信じたり、露出の多さを「活躍」と結び付けたりする傾向をご存じだと思います。一方、現代の企業社会では成果による評価が一般的であり、経験上それを理解している人が多いでしょう。ここに世代間のギャップがあります。

例えば、残業が多い人は今の価値観では「生産性が低い」「仕事を抱えすぎ」と見られがちですが、昭和世代では「遅くまで頑張っている」と評価されます。メディアが政治家を批判すれば同調し、逆に持ち上げればそれにも同調するという構図です。

昨年の総裁選で小泉進次郎氏が演説をした際、高齢者からは「立派になった」などという声がありましたが、当時43歳という年齢は一般企業であれば部長職に就くような年齢です。あの程度のプレゼンは十分可能であり、特別に評価するものではありません。むしろ付箋だらけの分厚い資料を持参する様子は「頑張っている感」を強調した印象を与えました。皆さんは、小泉進次郎氏が、総理になるべきだと思いましたか?

🙋♂️世論調査に参加したことがある人

人口統計を見ると、団塊世代の80歳前後と、その子世代である50歳代が大きなボリュームを占めています。高齢者層をまとめれば、人口全体でも圧倒的多数となります。世論調査は電話で行われますが、そもそも知らない番号に応答する人は限られます。

電話に出て「世論調査です」と言われても、多くの人は応じないでしょう。実際、私は留守電にしますし、忙しい時間に協力を求められても断るはずです。回答率は40%前後などと見かけますが、結果として、電話に応じやすい高齢者の意見が世論調査に反映されやすいのではないかと考えられます。

なお、世論調査は自動音声ではなく、担当者が一人一人に聞き取りを行う方式が主流とされています。しかし、回答者がどのような質問を受けたのか、具体的な情報はSNSなどでも、見つけることが出来ませんでした。今後、もし実際に世論調査を受ける機会があれば、質問内容や流れを記録して報告したいと思います。