首相指名選挙が10月21日(火)に行われる見通しのなか、「臨時国会で何を優先し、いつ解散するのか?」という問いが一段と現実味を帯びています。ガソリン暫定税率の見直し(いわゆるガソリン減税)は与野党で骨格合意があるとされ、短期成立が視野に入る一方、物価高対策を含む補正予算は規模と中身をめぐり対立の火種です。

では、もし政府・与党が“最短距離”で走るなら日程はどう動くのか。外交日程(10月末の首脳往来やAPEC)や、公職選挙法の「解散から投票まで40日以内」「公示から投票まで12日間」といった枠も勘案し、年内選挙の現実的なカレンダーを落ち着いて整理してみます。みなさんなら、どの順番で物事を進めますか?

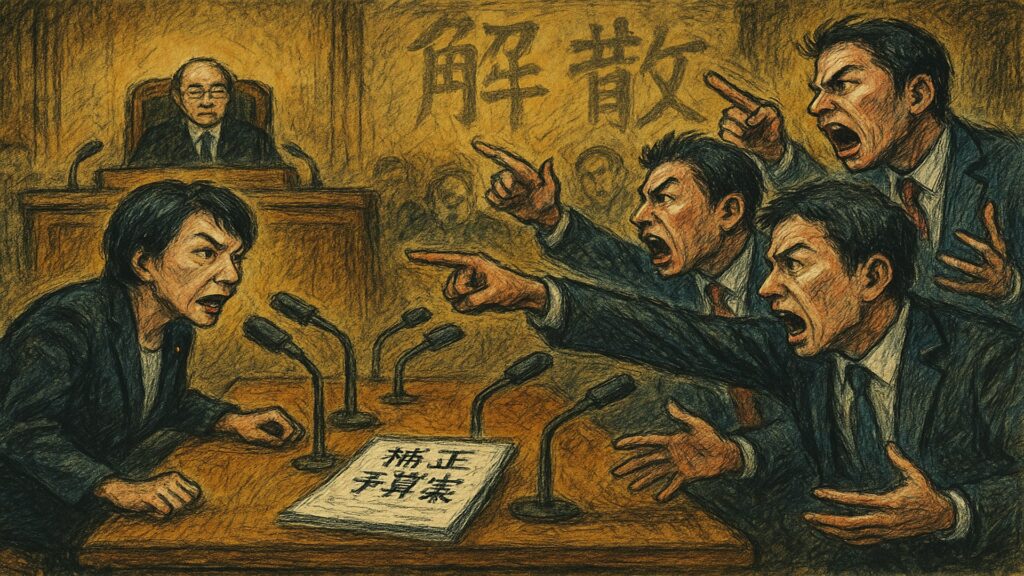

🤔 解散総選挙しかない「国民に信を問う」

首相指名直後の内閣は、まず「何を実行し、何を争点にするか」を国民に明示する必要があります。連立関係の変化や政局の流動化、与党勢力の構成、通商・外交案件(対米関税、対中関係、在留・労働政策など)を踏まえると、新政権が国民の信任の有無を確認する局面は早晩訪れるとみられます。政権基盤の不安定さを引き延ばすメリットは乏しく、信任の下で体制を整えるほうが政策遂行の予見性は高まります。

他方で、国際情勢や国内の物価・エネルギー対策への即応も不可欠です。したがって、臨時国会で優先課題を処理したうえで解散の是非を判断する、すなわち、最初の国会で確実な“実績”を一つ通し、その後に大型パッケージを争点として提示する、という手順は、与野党双方にとって理解しやすい進行表と言えます。では、具体的な時間割はどう描けるでしょうか。

😁 前提(法律・運営・外部日程)

大枠の“箱”を確認します。第一に、衆議院は解散から40日以内に総選挙の投票日を設定します。第二に、公示(告示)から投票日までは12日間の選挙戦が基本線です。第三に、臨時国会の会期は内閣が柔軟に設定でき、目的法案に合わせて短縮・延長が可能。第四に、10月末にはトランプ大統領を含む、対外日程(来日首脳との会談、10/31〜11/1のAPEC関連)も重なり、内政・外交の段取りが相互に影響します。

最後に、ガソリン減税(暫定税率の扱い)は与野党間で骨格合意があるため、審議を詰めれば数日単位で通過し得る一方、補正予算は委員会審議に日数を要しやすい状況があります。以上を踏まえ、次のA〜Dの4シナリオで“最短寄り”の日付をご提示します。どのケースが最も合理的に見えますか?

🤪 シナリオA:ガソリン減税を先に通して「即解散」

10/21(火)首相指名・臨時国会召集 → 10/22〜25 ガソリン減税成立 → 10/28(火)解散 → 11/09(日)公示 → 11/21(金)または 11/23(日・祝)投票。

狙いはシンプルです。生活直撃の減税を最速で成立させ、実績を手土産に“短期決戦”へ。外交イベントが重なる前に法案処理を片づけることで、内政と外交の“同時達成”を演出できます。与党にとっては、野党が「反対のための反対」に見えにくいテーマで先に加点できるのも利点。

一方で、審議の詰めが想定より長引けば、すぐにB・Cの時間割へスライドします。

🤔 シナリオB:首脳会談(10月末)を成果として掲げ、会談直後に解散

10/21 指名 → 10/22〜25 ガソリン減税成立 → 10/28(火)首脳会談 → 同日または直後に解散 → 11/09 公示 → 11/21 or 11/23 投票。

外交の追い風を最大限に使う設計です。内政(減税)と外交(首脳会談)を“二枚看板”にし、会談直後の解散で勢いを持ち込みます。有権者にとっては、エネルギー・安全保障・経済を一体で説明しやすいタイミングでもあります。

もっとも、会談日程の変動や議題の中身次第では、訴求点の強弱が出るのも事実。日程が揺れた場合の“代替ウインドウ”を事前に確保できるかが実務のカギになります。

😵 シナリオC:補正予算を提出し、審議が紛糾したら「民意を問う」解散(12月上旬狙い)

10/21 指名 → 10/25 までにガソリン減税成立 → 10/28 補正予算案提出 → 10/29〜11/12 衆院予算委で応酬 → 11/14(金)解散 → 11/25(火)公示 → 12/07(日)投票。

補正の“厚めの中身”(給付・防災・成長投資)を巡り、野党の修正・対案・審議延長で攻防が続く前提です。与党は「経済対策を前に進めるため、民意を問う」と位置づけ、12月上旬の投票を取りに行く。

賛否が割れやすい補正を“争点化”できる反面、拙速解散批判や年末進行による投票率低下のリスクを抱えます。審議が1週間延びれば、公示・投票は12/21(日)へ後ろ倒し。

😟 シナリオD:補正予算を通してから解散(正当性重視・ただしタイト)

10/21 指名 → 10/28 前後 補正提出 → 11/上〜中旬 成立 → 直後に解散 → 12/中〜下旬 投票。

「やるべきことはやってから解散」という順序で、政策実行の正当性を前面に。批判耐性は高まりますが、審議のボリューム次第で日程はすぐ逼迫します。現実には12/7(日)〜12/21(日)のどこか、ギリギリまで詰めると12/28(日)が“年内の最終ライン”。

この方式は、与党内・連立内の調整コストを下げる一方、野党側にも準備時間を与えるため、選挙上のアドバンテージは相対的に薄まります。

😴 まとめ:どのカレンダーが最も合理的?

最短で成果と勢いを重ねるならA/B(11月下旬投票)、補正を争点にして与野党の違いを明確にするならC(12/7投票、遅れれば12/21)、政策実行の正当性を優先するならD(補正成立後、12月中〜下旬投票)が現実的な選択肢です。共通の前提は、解散から投票まで40日以内、公示から投票まで12日間、そして10月末の外交日程を勘案すること。ガソリン減税は10/25前後の先行成立をベースラインとし、そこからどの順番でカードを切るかが要点となります。

連立関係の変化を含む政局は流動的ですが、逆に有権者が政策本位で選択しやすい環境が整いつつあるとも言えます。2大政党型から多党連立型へと重心が移る局面で、国政の意思決定はどう変わるのか。いま求められているのは、各党が具体策と優先順位を明示し、国民に信を問う明快なプロセスです。

.jpg)