近年、日本の婚姻率は大幅に低下し、多くの若者が結婚を諦める状況が続いています。「不本意未婚」とは、コラムニストの荒川和久氏が提唱した概念で、本当は結婚したいのに経済的・社会的な要因で結婚できない人々を指します。これは単なるライフスタイルの多様化ではなく、社会構造の問題として深刻化しています。

若者の経済負担

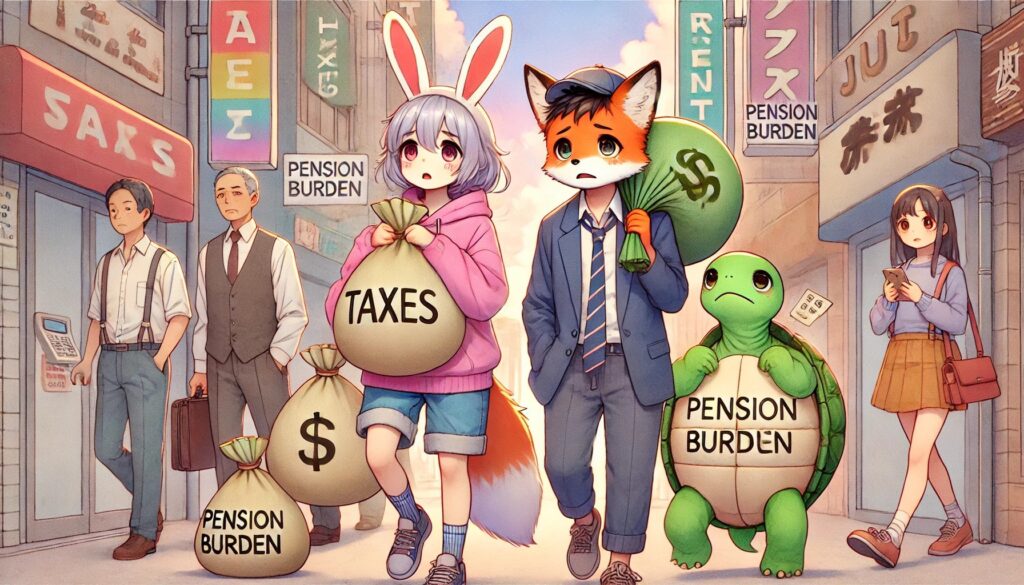

日本では、非正規雇用の増加、住宅費の高騰、社会保障負担の増大などが若者の経済的自由を奪っています。結果として、結婚どころか独立することすら難しくなり、婚姻率の低下に拍車をかけています。

嫁不足と嫁余り

地方では、若い女性が都市部へ流出することで「嫁不足」となり、都市部では逆に「嫁余り」が発生するという現象も見られます。しかし、都市部では出会いの機会が多いものの、「まだ大丈夫」と考えて適切な婚期を逃してしまうこともあります。

成長の停滞が未婚を増やす

同様の問題は日本だけではなく、韓国や中国でも深刻化しています。韓国では出生率が0.72まで低下し、中国では若者の失業率が20%を超えるなど、経済的不安が結婚難を引き起こしています。一方、フランスやスウェーデンなどの欧米諸国では、育児支援や税制優遇を通じて若者の結婚を後押ししており、一定の効果を上げています。

高齢者が若者を苦しめているのか?

しかし、日本では社会保障負担の増大が若者の生活を圧迫し続けています。高齢者人口の増加により、医療費や年金負担が増え、現役世代の負担が重くなっています。特に医療制度においては、高齢者医療費の約4割が「終末期医療」に使われるなど、コストが膨らみ続ける一方で、医師会と政治の癒着により抜本的な改革が進んでいません。

高齢者優遇から若者優遇へ

高齢者の医療費負担を見直し、若者への経済的支援を強化することで、社会全体のバランスを取りながら経済成長を促進し、将来の世代が安心して生活できる環境を整える必要があります。例えば、20代の所得税・住民税の免除や、年金制度の柔軟化など、若者を優遇する大胆な政策が求められます。

外国人による不正利用

わずか3か月滞在するだけで権利が得られる保険の制度を利用した外国人による不正が問題となっています。今後は終末医療や介護についても同様の不正が問題になるかもしれません。病院の経営は苦しく、海外資本の病院もあります。そのようなところでは、監視が行き届かず、悪用されている可能性も考えられます。

不本意未婚の原因は、経済・社会構造にもあると思われ、日本が取り組むべき問題点を考えて行きます。

不本意未婚とは?

「不本意未婚」とは、コラムニストの荒川和久氏が提唱した概念で、本当は結婚したいのに経済的・社会的な要因で結婚できない人々を指します。この現象が近年注目されるようになっており、日本の婚姻率低下の背景として重要な要素となっています。

これは、単にライフスタイルの多様化では片付けられない、結婚できない社会の根本的な問題です。少なくとも結婚したくない人が、大きく増えているということではなく、結婚したくてもできない人が増えたことが大きな要因になっていることが分かります。

日本の婚姻率が減少し続けていますが、それに便乗して、おひとり様を擁護するような風潮もあります。その先には「結婚を諦めた人たちが、諦めたことに納得するための理論」 が作られてしまうことです。

もちろん、結婚がすべてではないし、独身で幸せな人もたくさんいます。しかし、本当は結婚したいのに「経済的に無理」という理由で諦めざるを得ないなら、それは個人の選択というより「社会に選ばされている」状態であり、正に不本意と言えます。

現在の若者の結婚事情

昔は「年齢を重ねれば自然に結婚する」という風潮がありましたが、今はそうではありません。しかし、婚姻率の低下は、若者の価値観の変化だけではなく、経済的な問題によるものが大きいと考えられます。

現在、多くの若者が不安定な雇用に直面し、正社員になれない人も少なくありません。非正規雇用の増加、住宅費や生活費の高騰により、結婚どころか独立することすら難しい状況が続いています。さらに、結婚には初期費用がかかり、結婚式、新居、子育ての準備など、すべてのコストが若者にとって大きな負担となっています。

隙間バイトや歩合の配達員などで生計を維持している若者も多く存在し、このような収入で結婚などと考える余裕もないことでしょう。

また、仕事と家庭の両立の難しさも問題です。特に女性にとっては、育児や家事の負担が大きく、キャリアとの両立が難しくなるケースが少なくありません。

地方と都市部のギャップ

荒川氏の記事にあるように地方からは若い女性が都市部に移住し、嫁不足となっていますが、都市部では流入した女性が多く、嫁余りとなっていることもデータが示しています。

都市部では、女性が仕事を優先することで婚期が遅れると考えられていますが、出会いの機会が多いがゆえに安心し「まだ大丈夫」と適切な婚期を逃してしまうことも注意が必要です。

このような女性が勘違いしていることは、モテることは若さに比例しているということです。婚活すれば、言い寄ってくる男性がいるはずと20代のイメージを持ち続けていると厳しい現実に直面することになります。

また、婚活アプリなどでも都市部では、多数の登録者がおり、選ぶことができますが、地方では、生活圏で相手を見つけることも難しく、恋愛格差ともいうべき状況が存在します。

日本だけではない結婚難

日本と同じく、韓国・中国でも婚姻率の低下と出生率の減少が進んでいます。

韓国では婚姻率の低下が著しく、出生率は2023年に0.72と世界最低レベルにまで落ち込んでいます。特にソウルなどの都市部では住宅費が高騰し、結婚どころか独立すら困難な状況です。加えて、高学歴化と女性の社会進出により、結婚年齢が上昇し、出産を先延ばしする傾向が強まっています。

一方、中国では若者の失業率が20%を超え、経済的不安が深刻化しています。さらに、一人っ子政策の影響で男女比が崩壊し、結婚相手を見つけること自体が難しくなっています。都市化が進む中で、伝統的な「家制度」とのギャップも問題になっており、結婚への意識が低下しています。

日本だけでなく、近隣のアジア諸国でも「結婚=経済的に余裕がある人のもの」になりつつあるのが実情です。

欧米諸国の対策

同じように成熟経済に移行した欧米諸国では、若者が結婚・子育てしやすい環境を整えるための政策が実施されています。

例えば、フランスでは手厚い家族手当を支給し、出産・育児の経済的支援を充実させています。また、共働き家庭が増える中、育児と仕事を両立できる制度を整え、男女ともに育児休暇を取りやすくしています。

スウェーデンでは、保育園の利用が無料または低価格で提供されており、子育ての負担を軽減しています。これにより、働きながら育児をすることが一般的になり、女性が結婚や出産を躊躇しなくても済む環境が整えられています。

また、アメリカやイギリスでは、フレキシブルな労働環境が整っており、正社員・フリーランスの垣根が低く、若いうちからキャリア形成がしやすいことも、結婚や家庭を持つことへのハードルを下げています。

若者の貧困が進んでいる現状

欧米諸国の成功事例とは対照的に、日本を含む多くの国では「若者の貧困」が深刻化しています。

非正規雇用の増加により、日本では約4割が非正規労働者となっており、安定した収入を得ることが難しくなっています。韓国や中国でも、正社員の確保が難しくなっており、若者の将来の見通しが立ちにくいです。

さらに、物価は上昇しているものの、給与の伸びが追いついておらず、一部の上場企業などを除けば、平均年収はほぼ横ばい状態であり、加えて現役世代の税負担が増えており、若者の可処分所得が減り続けています。

先進国の社会構造の問題

この問題の根底には、先進国特有の社会構造の変化があります。

成長期は、労働力である若者が多く、高齢者が少ないため、社会の維持コストが安く成長を見込めますが、年を重ねるごとに高齢者が増え、若者の割合が減ることで維持コストが増大していきます。

高齢者に対する社会保障費の負担が増し、その負担は現役世代の若者が担うことになります。納める税金の割合が増えているため、可処分所得は減り、結婚や子育てに割ける資金が減少しています。

経済成長の鈍化により、労働人口が減り、国全体の活力が落ちることで、さらに成長が停滞する。この「成熟経済の罠」によって、少子化と人口減少が加速しています。

政治家と医師会の癒着

高齢者が多く維持コストがかかる問題の本質は、高齢者をビジネスにする社会構造ではないでしょうか?

2023年のデータで、日本の医療費は年間約50兆円です。介護費用も右肩上がりで、2040年には約25兆円に達すると予測されています。また、高齢者医療費の約4割が「終末期医療」に使われています。

その中で、特養・介護施設であり、事業者の7割以上が、人手不足を訴えています。低賃金で重労働でありならが、ワガママな老人の相手をして本当に大変な仕事だと思います。

このように、現状の 「何でも延命する」「過剰な介護を施す」 という社会のあり方が、現役世代の負担を増やし続けています。特に、日本では医療費と社会保障費の増大が問題視されていますが、医師会は自民党の票田であり、医療制度の改革を進められないことが根本的な要因となっています。

例えば、高齢者の医療負担率を現役世代と同じ3割に上げ、終末期医療の場合は、負担を5割にするなどの改革を行えば、社会保険料は下がります。

また、高額医療費の上限が設定されているため、長期入院であっても年金で賄うことが可能です。その結果、在宅介護よりも終末病院に入院する方が家族への負担が少ないという状況が生まれています。これが、延命治療を助長する要因の一つになっている可能性があります。

このように医療業界の利益を守るために無駄な延命治療が続けられ、その負担を若者が背負っている言う構造を抜本的に変える必要があるのでしょう。

外国人による社会保険の悪用

外国人による社会保険の悪用が問題視されています。来日半年以内に80万円以上の高額医療を受けた外国人が、1年間に1,597件あったと2018年に報告されています。全てが不正とは思いませんが、日本の医療制度を利用する目的で訪れた人も多かったのではないでしょうか?

介護や終末医療も同様の手口で、日本の医療制度を悪用される可能性も考えられます。特に海外資本の病院においては、報道されていないケースもあり、制度の抜け穴となり、悪用されている可能性も考えられます。

政治の決断が求められていますが、その障壁となっているのは、医師会との癒着です。この構造が変わらない限り、日本の若者の未来は厳しいままとなるでしょう。

不本意未婚を解消するためには

高齢者のコストが、若者を苦しめるなど望んでいるわけがありません。老害とならないような配慮は必要ですが、高齢者も元気なうちはできる限り働くことも重要でしょう。定年後に新しいビジネスを起こす、次世代の若者を支援するなどは、新たな生きがいとなることでしょう。

そして、無駄な延命治療は行わず、自然な最期を迎えることは人間として受け入れるべきことでしょう。これは遺族が受け入れなければならないことでもあると思います。

少なくとも、寝たきりで長期間過ごし、延命治療によって最期を迎えることは避けたいと考えます。また、介護施設で日常的に他者の支援を受けながら生きることについても、個人の尊厳をどのように維持できるかが重要な課題だと思います。

もちろん、金持ちの最後の道楽であるならば、ご自身のお金で、自由にやっていただいてよいのですが、社会保障の制度を使って、多くの人が行うようなことではないのではないでしょうか?

若者への投資

結婚できないのは「価値観の変化」ではなく、「社会構造の問題」です。結婚したいと考えている若者は以前と比べて、大きく変化しているわけではありません。

少子化や婚姻率の低下は、子育て支援などというピンポイントの支援ではなく、若者に対する抜本的な所得改善が必要でしょう。例えば、20代は、所得税ゼロ、住民税ゼロというような、大胆な政策が求められます。

若者が自由に恋愛をし、本当の意味で結婚を選択できるような経済状況を作ることが重要です。

若者への投資は、大きなリターンとなって返ってくることでしょう。