フジ・メディア・ホールディングス(FMH)を巡る経営権争いが激化する中、SBIホールディングス会長の北尾吉孝氏が改革の旗を掲げて登場しました。旧体制との対立、ダルトンとの連携、不動産資産の分離といった思惑が交錯するなか、フジ株は大きく乱高下しています。

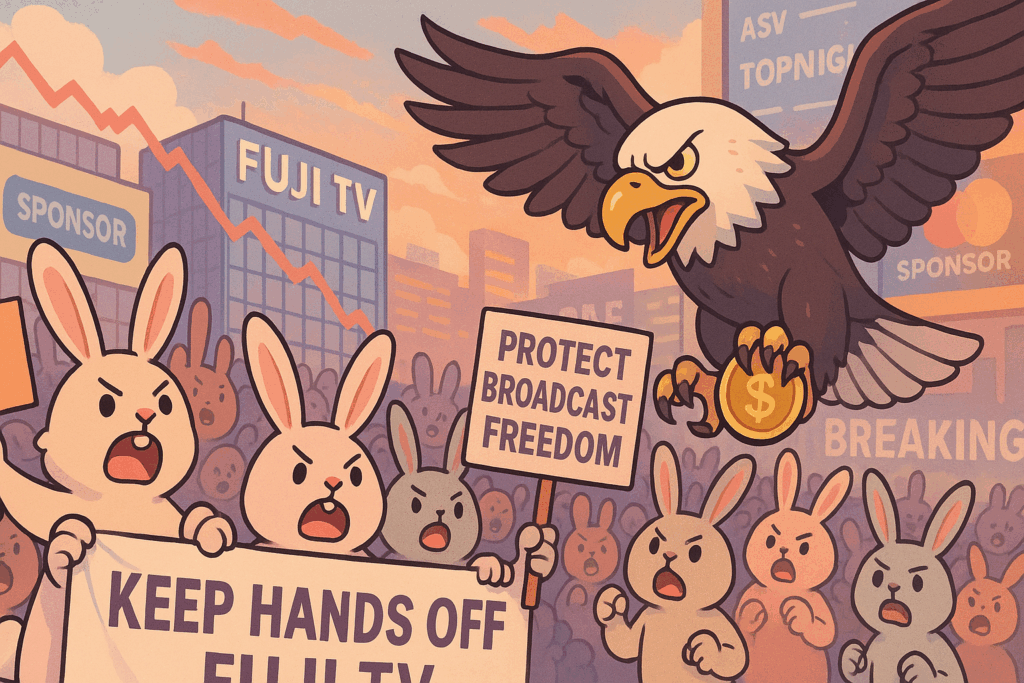

果たして、北尾氏はフジテレビを再建へと導く改革者なのか、それとも企業価値を吸い尽くす“ハゲタカ”なのか──株主総会を前に、個人投資家はこの動きをどう見るべきか、深掘りしていきます。

改革の名の下に進む“静かなフジ解体計画”

フジ・メディア・ホールディングス(FMH)を巡る経営の主導権争いは、2025年に入り、かつてないほどの緊張感を帯びてきました。旧体制の象徴である日枝久氏が退任したことで、フジテレビは新たな時代に向けた一歩を踏み出したかのように見えますが、そこに立ちはだかるのが、SBIホールディングス会長・北尾吉孝氏の存在です。

2025年4月17日の記者会見で北尾氏は、フジ再建への意欲を見せました。しかし、その発言からは、保守的改革者というより、“金融家の顔”が垣間見えたように感じられます。

「保守」の仮面をかぶった改革のエンジン?

北尾氏は会見で、「偏った報道にうんざりしている」と語り、伝統や秩序を重んじる“保守的な再建”を強調しました。その背景には、これまで彼が掲げてきた「論語と算盤」に基づく道徳経営や、安倍晋三元首相との親交、伝統文化支援活動といった側面があります。しかし、今回の改革において打ち出された戦略を見ていくと、北尾氏の真の狙いは別のところにあるのではないかという疑念が生じてきます。

狙いは不動産資産の現金化?

フジ・メディア・ホールディングスが保有する都心の一等地──約700億円の含み益を抱える不動産資産は、外部の投資家にとって極めて魅力的な存在と見なされています。SBIの北尾氏は、ダルトン・インベストメンツとの連携を通じて、この不動産部門の分離を検討しているとみられます。ダルトン側は、株主への利益還元を優先すべきだと主張しており、資産の現金化による即効性の高い経営改革を進める姿勢が鮮明です。

広告塔としての再編シナリオ

北尾氏は2019年に中国投資協会の戦略投資高級顧問に就任しており、中国との関係を深めています。たとえば、日本市場に中国コンテンツを導入する際のプラットフォームとして、フジテレビを活用する構想も考えられます。これは、約20年前のホワイトナイト騒動を契機にフジテレビが韓流コンテンツを積極的に取り入れ、若者層に浸透していった事例と似た展開です。

こうした取り組みは、視点によっては偏向放送と批判される恐れもありますが、同時にトレンドを創出するマーケティング戦略の一環として評価されることもあります。ただし、過度な演出や一方的なコンテンツ押しつけは視聴者の反発を招くリスクがあり、2011年には実際にお台場で反韓デモに発展し、フジテレビのブランド失墜へとつながった過去があります。

広告代理店とスポンサーの力学

注目すべきは、旧体制と電通、大手スポンサーとの深い関係です。旧体制は長年、広告代理店やスポンサーと表に出せない関係や政治的なつながりを築いてきました。このため、改革派に対して「業界全体に不利益が出る」といった形で間接的に圧力をかけることも可能であると考えられます。広告代理店やスポンサーを通じて、改革派への不信感を煽り、世論を誘導するような動きも否定できません。

さらに、過去の接待、不透明な資金の流れ、政官界との癒着といった“出せない情報”を切り札として活用する可能性もあります。こうした裏の力学を駆使し、旧体制は全面敗北を避けつつ、一定の影響力を残す“軟着陸”を模索している可能性もあります。

報告書にみる“触れてはならない領域”

3月に公開された第三者委員会の報告書には、政府関係者のハラスメントや、広告代理店との会合での不適切な行為が記載されていましたが、メディアでは報じられていません。参議院議員の青山繁晴氏が動画で指摘していましたが、これは“触れてはならない領域”として扱われている可能性が高く、報告書に明記されたこと自体が異例とも言えます。

もし、これらの問題が表面化し、スポンサーとの不適切な関係や上納構造が明るみに出れば、業界全体を揺るがす大事件に発展するのは間違いありません。単なる芸能人の不祥事とは次元の異なる問題になることが予想されます。

フジテレビ株の注意点

現在のフジ・メディア・ホールディングスの株価は、2025年初の1,574円から一時2,200円を超えるまで上昇しましたが、4月下旬には再び下落し、調整局面に入っています。このような値動きは、改革派の発言や記者会見、対立構図の進展によって大きく左右されています。個人投資家にとっては、短期売買で利益を得ることは極めて難しい状況でしょう。

名義書換拒否株の存在

また、現在も株主名簿において所有者が表に出ていない名義書換が拒否されている株式が一定数存在し、その約10%が「実質的な所有者不明」とされています。これらの株式が外国資本によるものではないかという見方もあり、法的にも現段階では明確な把握が困難な状況です。日本の放送法は、メディアが外国勢力の影響を受けることを防ぐために設けられた制度ですが、現実の企業統治の中では有名無実化している懸念もあります。

個人投資家はどう見るべきか

現在のフジ株は、まさに「期待感」で動いている相場といえます。改革派が旧体制を押し切り、実効性ある改革案を提示すれば、株価は株主総会に向けて上昇すると見られます。しかし反対に、「中身のない改革」や「顔ぶれのすげ替えに過ぎない」と市場が判断した場合には、一気に失望売りが広がる可能性があります。株主総会で既存役員が残留し、旧体制の影響が続くようであれば、株価が2,000円を割り込むことも現実的です。

利確と押し目買いのタイミング

初心者の個人投資家にとっては、株主総会前に株価が2,500円を超えるような局面では、一部を利確するなどの慎重な対応が望ましいです。株主総会後に材料出尽くしで急落する「期待のピーク崩れ」は、過去の相場でも頻繁に見られるパターンです。反対に、急落局面であっても本質的な改革が進んでいると判断できるのであれば、押し目買いによって中長期的な勝負に出る選択肢も残されています。

北尾氏はハゲタカなのか?

表向きには「改革者」や「道徳経営の体現者」として語られる北尾氏ですが、実際には企業再編や資産の現金化に長けた“金融のプロ”としての一面も色濃く見られます。こうした状況の中で、「誰のための放送か」という根本的な問いに答えを出すことが、今まさに求められているのです。

北尾氏の打ち出す保守的なレトリックは、視聴者・スポンサー・株主に対する安心感を演出する側面もあると考えられます。しかし仮に、フジテレビが「収益装置」として分割・売却されていく未来が現実となった場合、その過程において“日本の公共放送”としての存在をどれほど残せるのかが問われます。

再建か、解体か──北尾氏が主導するこの改革の先にあるのは、単なる構造改革なのか、それともフジテレビが外資参入の“踏み台”となるような結末なのか、引き続き注視が必要です。