今日のテーマは「インデックス投資の安全神話」、ちょっとドキッとする話題です。最近は「オルカン」や「S&P500」をコツコツ積み立てている方、多いですよね。NISAやiDeCoでとにかく「長期・分散・低コスト」と言われれば、安心感もあるし、投資初心者にとっても始めやすい。…でも、ちょっと待ってください。本当にそれだけで大丈夫なのでしょうか?

考えてみれば、日本は石破首相の進退問題で政治が揺れ、小数与党でブレブレなのに日経平均は最高値を更新。アメリカではトランプ大統領の高関税で経済は不透明感を増しているのに、S&P500は堂々の高値更新。これって不思議だと思いませんか?

その裏には、実態経済よりも資金フローが優先される“パッシブ運用の自動買い”の影響があるのかもしれません。今日は、静かに膨らむ“自動買いバブル”の可能性について、考えてみましょう。

😂 インデックス投資の仕組みと“自動買い”の力学

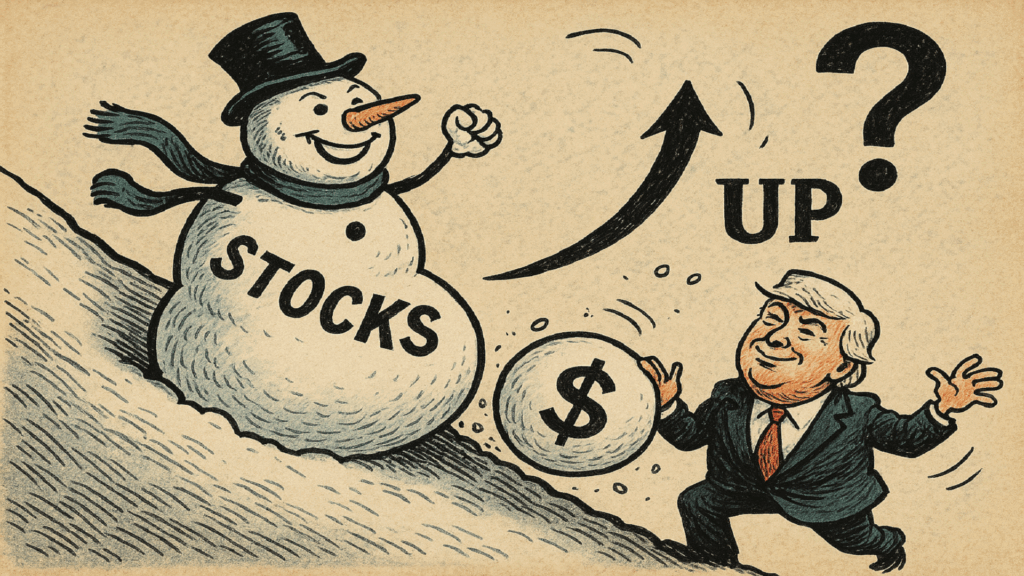

インデックス投資信託やETFは「指数に連動」するように設計されています。つまり、良い会社だから買うのではなく、指数に含まれているから買うという仕組み。S&P500やオルカンは時価総額加重型なので、AppleやNVIDIAといった大型株は資金が流れ込むたびに自動的に買われ、株価が上がる→さらに時価総額が増える→もっと買われる…と、まるで雪だるまのような循環が起きるんです。

これって、冷静に考えると「需給の偏り」そのもの。学術論文や金融機関のレポートでも「価格形成の歪み」が指摘されるようになってきました。たとえば、米イェール大学の経済学者ロバート・シラー氏は「パッシブ運用の肥大化は市場に新しいバブルを生みつつある」と警鐘を鳴らしていますし、国内のエコノミストも“パッシブバブル”という言葉で危機感を示しています。みなさんはどう思いますか?「インデックスだから安心」と聞くとホッとしますが、裏側ではこの自動買いメカニズムが市場を大きく動かしているんです。

🤔 時事ニュースと株価の“違和感”

ここで少し足元のニュースを見てみましょう。日本では石破首相の進退問題がくすぶり、与党は小数勢力でブレブレ。そんな政治的不安定さの中で、なぜか日経平均は最高値を更新しています。米国に目を向ければ、トランプ大統領が高関税カードを切り、経済は揺さぶられているのにS&P500は高値を更新。さらに、ウクライナ戦争が長引き、プーチン大統領との折り合いがつかず、EUの分断すら懸念されているのに、株価はまるで「何事もない」かのように右肩上がり…。

これって、おかしいと思いませんか?通常ならリスク要因として下落してもおかしくない局面なのに、市場は強気のまま。理由のひとつは、やはりパッシブ運用の自動買いが需給を支配しているからかもしれません。つまり、実態経済や政治の混乱よりも「資金の流れ」が優先され、指数連動の買いが株価を押し上げている可能性があるのです。

😵 実際に見える“過熱のサイン”

さて、数字で見てみましょう。

- S&P500の上位10銘柄で、指数全体の3割以上を占める

- 過去1年で、パッシブ運用に流れた資金は8,820億ドル超

- アクティブ運用からは逆に1,940億ドルが流出

- ハイテク大手数社が指数の上昇分の半分以上を稼ぎ出している

これをどう受け止めますか?一見「効率的」に見える資金の流れですが、裏を返せば「偏った株だけがどんどん上がっている」状態。つまり、新しい形のバブルと言ってもいいのかもしれません。

😟 想定されるリスクシナリオ

では、もし流れが逆転したら?考えられるシナリオをいくつか。

- 資金流入が止まり逆流する

解約が増えると、大型株が機械的に売られ、株価下落が加速します。 - 実態との乖離が修正される

高すぎるPERや過剰な成長期待が業績鈍化で崩れると、一気にバリュエーション調整が。 - 資金シフト

債券や金などに資金が逃げ、株式市場全体の基準価額が下がる。

みなさんなら、こうした局面にどう備えますか?「インデックスだから安心」と思っていると、逆流のときに慌ててしまうかもしれませんよね。

😫 日経225との比較:なぜ“同じではない”のか?

よく「日本のバブル崩壊」と比べられますが、日経225とS&P500・オルカンは少し事情が違います。

- 日経225は価格加重方式で、バブル期には割高銘柄の影響が極端に出やすかった。結果、最高値更新まで約30年。

- S&P500やオルカンは時価総額加重+定期的な組み入れ入替があるので、企業の新陳代謝が効きやすい。

つまり「30年停滞」は起こりにくいけれど、10年単位の停滞は十分あり得る。みなさんは「10年待てる」投資をしていますか?

🤪 個人投資家ができる備え

そこで大事なのは“工夫”。

- 集中リスクを薄める:均等加重ETFやセクターバランスを一部取り入れる

- リバランスのルール化:上位銘柄の比率が目標を超えたら自動的に調整

- 安全資産をキープ:債券や現金を一定割合持つ

- 過熱チェック:PERや資金フローが偏りすぎていたら、リスクを段階的に落とす

どうですか?「ただ積み立てる」から一歩進んで、仕組みを理解した上で工夫することが、これからの投資では必要かもしれません。

😴 暴落は歴史の中で繰り返されてきた

バブル崩壊は歴史の常連。

- 1990年前後の日本バブルでは、土地ころがしの最後に乗った人がババを引きました。

- チューリップバブル、紅茶バブル、リーマンショック…どれもピーク時には「まだ上がる」と信じられていた。

- 2017年のビットコインは20倍になり“億り人”が誕生しましたが、年末の急落で大損した人も多数。

共通点は「知識の浅い新規参入者が増えた時」。もしかすると、今のインデックス人気にも少し似ている部分があるかもしれませんね。

😍 安全神話は無い

今日のテーマは「インデックス投資の安全神話」。

長期・分散・低コストは間違いなく強みです。でも、そこに潜むのは自動買いの偏りという新しいリスク。

- インデックス投資が過熱し、価格形成に歪みが出ている

- 政治・地政学リスクが山積みでも株価は上昇している

- その背景には、パッシブ運用の資金フローがある可能性が高い

- 「積み立てておけば安心」ではなく、資産配分と運用ルールの工夫が必要

投資の世界で大事なのは「準備」。暴落は必ず来ます。だからこそ「慌てない仕組み」を今から整えておくことが、長期投資の本当の安心につながるのではないでしょうか。

さて、みなさんはどう考えますか?「インデックスは万能」だと思いますか?それとも「過熱して危険」だと思いますか?コメントでぜひ教えてくださいね。

2015-2024年-1024x576.png)

-1024x576.png)