自民党総裁選が大方の予想を覆す展開となりました。初の女性総裁誕生という歴史的瞬間の裏で、注目を集めたのは小泉進次郎氏の“まさかの敗北”。若さと人気で序盤をリードしながらも、討論ではカンペを読み、疑惑と失策が相次ぎ、マスメディアが散々持ち上げたにも関わらず、信頼を失っていく過程はあまりに劇的でした。

投票直前の外遊や大阪演説会の欠席など、ブレーンの無能ぶりも露呈し、「改革の旗手」から、カンペ総理候補、ステマ進次郎へと転じていく・・・この短期間で何が起きたのか。

😟 敗因1:ステマ疑惑による信頼の崩壊

小泉陣営が支援者にYouTubeやニコニコ動画の討論会動画への「称賛コメント」を組織的に投稿するよう指示したメールが流出。この「ステマ疑惑」は、文春オンラインの報道で明るみに出ました。陣営幹部の牧島かれん氏が謝罪したものの、SNSでは「ステマ進次郎」「不正利用者」といったハッシュタグがトレンド入りし、批判動画が50万回以上閲覧される事態に。

討論会では他候補がこの疑惑を直接批判せず、牧島氏の早期謝罪を評価したものの、党員・党友の間に「不信感」が広がり、初回投票のリードを決選投票で維持できず、高市氏に票が流れる一因となりました。

🥺 敗因2:神奈川県連の党員離党事件

小泉氏の地元・神奈川県連が、826人の党員を「継続の意思なし」として離党処分にした事件は、総裁選の最大のスキャンダルでした。文春報道によると、この党員の9割が高市支持者で、党員票826票が失われたことは決選投票での逆転を許す致命傷に。

SNSでは「姑息な手段」「総裁選をぶち壊した」との批判が殺到。小泉氏本人は関与を否定しましたが、陣営の管理責任を問う声が党内でも高まりました。

🤪 敗因3:政策の曖昧さと石破路線継承のイメージ

前回総裁選(2021年)で選択的夫婦別姓推進が保守層の反発を招いた教訓から、小泉氏は今回は明確な政策表明を避けました。石破茂首相の「防災庁」創設を否定せず、靖国参拝も「個人の自由」として明言を避けました。

選対本部長に加藤勝信氏(石破派)を起用したことで「石破2.0」と揶揄され、SNSでは「左翼自民党」「財務省支配」との批判が広がりました。保守層からは「日本の伝統を壊す」と敬遠され、決選投票では高市氏の「保守回帰」訴求に敗れました。

😵 敗因4:過去の失言と実績不足のイメージ

環境相時代(2019〜2021年)のレジ袋有料化、太陽光発電推進、シャインマスカット輸出問題などで「パフォーマンス優先」のイメージが定着しました。SNSでは「レジ袋総理」「地頭が悪い」との揶揄が再燃。

農相としての目立った実績が乏しく、「親の七光り」イメージを払拭できなかったことも、党内中堅・若手議員の支持を失う要因となりました。地元神奈川の有権者からも「期待外れ」との声が上がり、SNS上では「高市の方が景色を変える」との投稿が優勢でした。

😫 敗因5:外遊と大阪演説会欠席の致命的失態

投票直前の外遊と大阪での党員向け演説会(9月30日)の欠席は、小泉氏の「本気度不足」を象徴する失態でした。外遊は「農相の重要会合」と説明されたものの、SNSでは「討論から逃げた」「総裁選を軽視している」との批判が拡散。

特に大阪演説会の欠席は、維新の強い関西での「自民党壊滅」への危機感を増幅させました。関西選出の国会議員は決選で高市氏に大半が流れたとみられます。大阪府連幹部は「総裁選挙管理委員会の日程設定がおかしい」と発言し、結果として党員票の多くを失うことになりました。

維新との連携を意識しつつも、大阪での活動を軽視した印象が残り、選挙戦略の不備が際立ちました。これは進次郎氏本人よりも、選対の運営能力が問われた事例といえるでしょう。

🤔 進次郎総理は求められていたのか?

小泉氏は若さと改革への期待で一部の層から支持を集めました。44歳の若さや「小泉ブランド」による知名度があり、世論調査でも首位を走っていました。特に都市部の党員や若手議員の間では「世代交代」の象徴として評価されました。

一方で、党の基盤である保守層では、政策の曖昧さや石破政権継承のイメージへの不信感が根強く、支持は広がりませんでした。さらに、大阪演説会の欠席や神奈川県連の混乱が地方組織の離反を招き、党内の結束も弱まりました。

選挙期間中に複数の疑義が表面化したことで、組織運営や危機管理能力への評価が低下し、世論調査や表層的な人気が実際の票に結び付かなかったといえます。

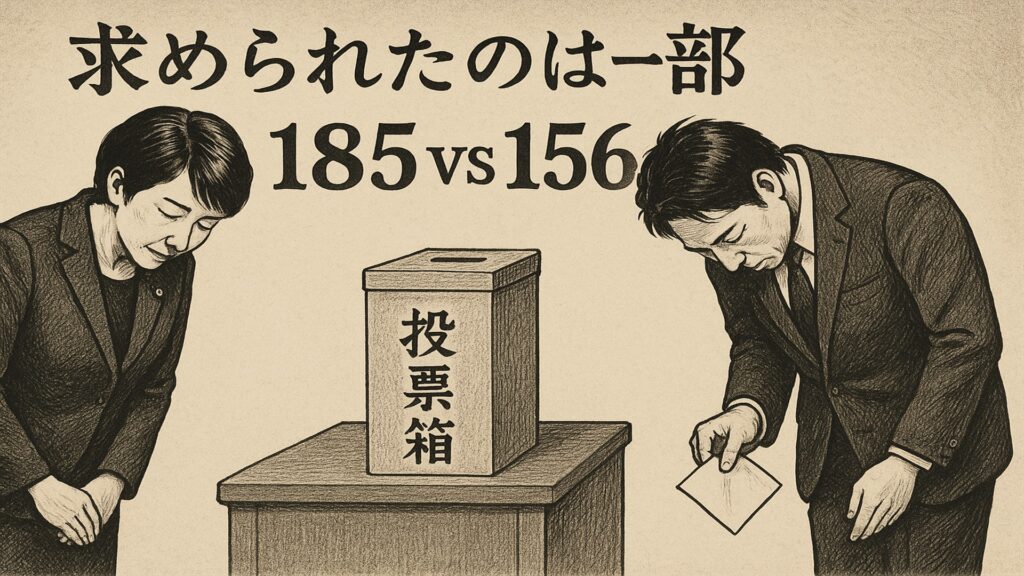

😵 結論:求められたのは「一部」、拒まれたのは「全体」

小泉進次郎氏は、若さや知名度で一部の若年層・改革派から支持を得たものの、致命的な失態と保守層の拒否反応により、広くは「求められていなかった」といえます。党員票では劣勢が予想通りでしたが、決選投票でも議員票で逆転できなかった事実がすべてを物語っています。

また、昨年の総裁選では父・小泉純一郎氏が「総理にならない方がいい」と発言しており、今回の結果を受けて兄・孝太郎氏の「ホッとしています」という発言が共感を呼び、SNSで数百万再生を記録しました。こうした反応は、進次郎氏への期待が限定的だったことを象徴しています。

高市新総裁の下で、小泉氏は今後も一定の役職に就く可能性がありますが、現実的には農水大臣の継続もあり得るでしょう。地方を地道に回り、現場の声を聞き、ステマではなく、一皮むけたと言われる努力をすることが、再起への第一歩となるでしょう。