米国による高関税の発動期限が迫る中、日本は有効な交渉を行えないまま期限切れを迎えようとしています。交渉の場は用意されていたにもかかわらず、政権はそれに応えることなく、交渉の主導権を自ら放棄したようにも見えます。その結果、日本経済と外交に深刻な影響が及ぶ可能性がでています。現在の問題点と高関税発動後の影響を考えて行きましょう。

🇯🇵 日本政府は交渉のチャンスを逃した

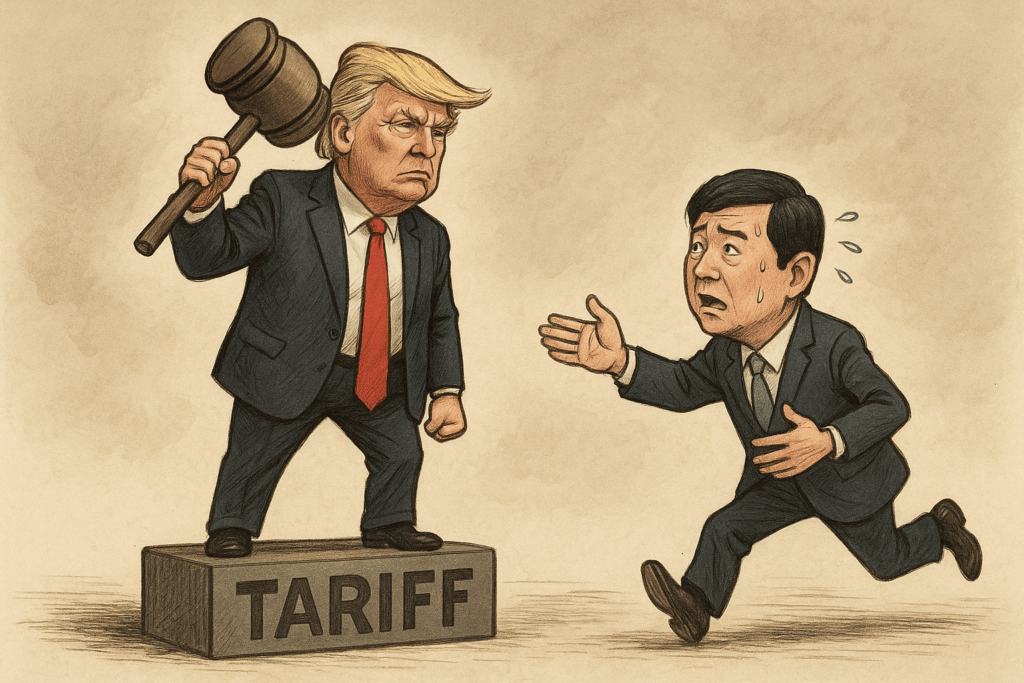

2025年7月9日を目前に控え、日本とアメリカの間で進められてきた関税交渉は、実質的に完全な失敗に終わったと言えるのかもしれません。トランプ大統領は、全世界に一律10%の関税を課し、国別には最大50%の追加関税を設定すると宣言し、90日間の交渉猶予を与えていました。

この交渉期限が迫る中、日本政府は具体的な対抗策や交渉カードが曖昧であり、赤澤大臣が孤立無援で奔走している状況が続いています。カナダのサミットでは、トランプ氏が石破首相との会談の場を設けたにもかかわらず、話が全く進まず、トランプ陣営からは「何を言っているのか分からない」との失望の声も漏れたとされます。

🗣 「付き合う必要はない」という声も

SNSなどの一部の投稿では「もう高関税が発動されてもいい」「トランプに付き合う必要はない」といった発言が見られます。こうした主張は、日本の安全保障や貿易、国益への理解を欠いたものと受け取られかねず、無関心さの表れとして懸念されます。

背景には、「失われた30年」の間に根付いた、“先送り”や“現状維持”を是とする姿勢があるのかもしれません。未来への戦略ではなく、今日を波風立てずにやり過ごすだけの“保身優先”が蔓延し、リスクを避けるために何もせず、状況悪化を受け入れてしまう傾向が社会に広がっているように思われます。

💼 交渉はビジネスの基本

ビジネスの現場では、強力な競合相手と渡り合い、困難な条件でも交渉によって乗り越えるのが常識です。交渉は譲歩ではなく、利害を調整し成果を得るプロセスです。

実際、新日鉄によるUSスチール買収は、バイデン政権下で反対され、トランプ政権下でも困難が続いた中で実現しました。これは水面下の交渉努力と戦略の勝利であり、日本にもその力があることを示しています。

「トランプは暴君」と断じる前に、彼が交渉のディールメーカーであることを見抜き、冷静に対処することこそが、国益を守るための道筋です。

🧱 石破政権の構造的問題

石破政権は、トランプ大統領が会談の場を用意したにもかかわらず、具体的な成果を出すことができませんでした。赤澤大臣の訪米時にトランプ氏が同席するサプライズがあり、首相への電話も行われたにもかかわらず、日本側は交渉を行うことができていません。

明らかに日本は優遇されており、交渉のチャンスは明確に存在していました。それにもかかわらず、政府はなぜそれを活かさなかったのか――。交渉する意志がなかったのか、それとも政治的判断を避けたのか。そのようなことは考えたくはありませんが、何かに忖度しているのでしょうか?

🧨 歴史に学ぶ:交渉を放棄した結末

第二次世界大戦末期の1945年7月26日、日本に対して連合国から降伏勧告としてポツダム宣言が出されました。日本政府はこれに対して明確な回答を示さず、事実上“黙殺”と受け取られたことで、結果として広島・長崎への原爆投下という悲劇に至りました。「交渉しない」という選択がもたらす最悪の結果は、歴史的にも明らかです。

外交や安全保障の常識として、常に交渉の余地は存在します。その時点で、適切な判断と交渉が行われていれば、停戦から終戦へと至る可能性があったのかもしれません。交渉をしないという選択は、現状維持ではなく、「相手にすべての決定権を委ねる」という危険な姿勢です。これは、主権放棄に等しい行為です。

🎯 トランプは交渉の達人、対応しない方が負ける

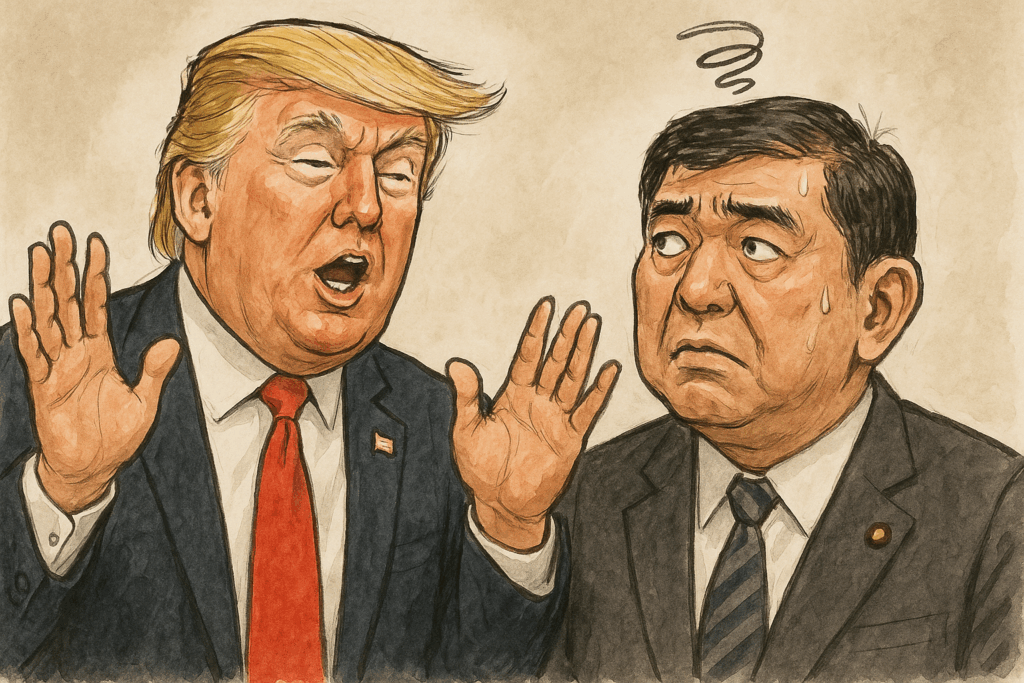

トランプ氏は強硬な姿勢を見せながらも、実際には複数の妥協点を用意する交渉スタイルで知られています。ジョージ・グラス駐日米国大使も、日本に対して交渉の余地があるという明確なシグナルを発していました。

しかし日本側はその意図を正確に汲み取れず、赤澤大臣による交渉も成果に結びついていません。本来、今回の関税問題は戦後80年を経た日米関係を再構築する歴史的な好機であり、日本が主導的に戦略を練り直す絶好のタイミングでした。

にもかかわらず、結果として期限到来とともに一方的な関税発動通知を受けるという、外交上極めて屈辱的な展開を迎えようとしています。

📉 関税が発動されたら日本経済は?

アメリカは日本最大の輸出先であり、もし自動車や機械、半導体装置などに高関税(24~35%)が課されれば、年間5兆円規模の追加負担が生じ、企業収益を大きく圧迫します。関税の影響で日本の実質GDPが約0.7%(約4兆円)下落すると試算しており、2025年度の成長率は1%を下回る見込みです。

特にアメリカに製造拠点を持たない企業や中小の部品メーカーは打撃が大きく、生産・雇用調整が広がれば、2026年度の賃上げ率低下、消費減退、景気後退リスクが高まります。価格転嫁や現地生産への移行も簡単ではなく、当面の収益悪化は避けられません。

為替市場でも円高が進行し、輸出企業にとっては為替差損が膨らむ懸念があります。日経平均株価の下落とともに、企業心理・市場への悪影響は避けられないでしょう。

✅ 交渉を放棄することは、決定権を放棄すること

関税問題は、単なる通商摩擦ではありません。それは、日本経済の骨格と国の交渉力を問う重大問題です。交渉とは妥協ではなく、国益のために戦略を持って向き合う行為です。

筆者は以前より「政権の大臣全員が一体となって交渉に臨むべきだ」と主張してきました。他にも、交渉開始時に「コメ100万トンの緊急輸入」などの案は、その象徴です。最善策かはさておき、交渉に必要な材料と姿勢を準備することこそ、外交の基本です。

日米関係には経済・安保・技術といった多方面で交渉材料があります。それを活かさず、静観し、先送りを続ける政権に、交渉の資格はありません。

実効性ある交渉ができる体制への速やかな移行を期待したいところです